楔子

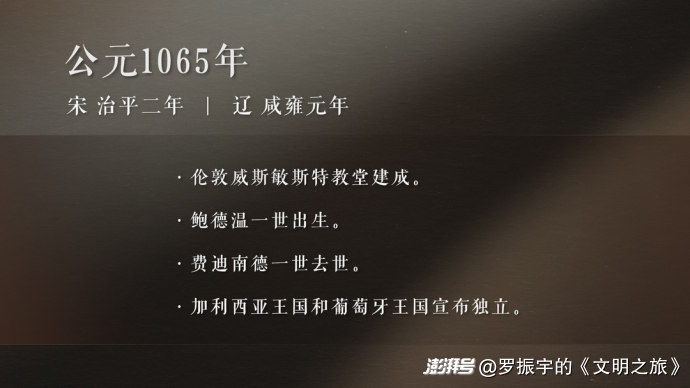

你好,这里是《文明之旅》。欢迎你穿越到公元 1065 年,这是大宋治平二年,大辽咸雍元年。

这一年,宋朝发生了一件大事。大到什么程度呢?大到在历史上有一个专门名称,叫“濮议”。

“濮议”的整个过程很复杂,但真要简单说,两句话也能说清楚:宋英宗并不是宋仁宗的亲生儿子,是从皇室宗亲那里过继来的。他的亲生父亲,濮王赵允让,这个时候也去世了。等宋英宗坐稳皇帝的位置之后,就说了:我该不该管我的亲爹濮王叫爹?大家议一议?结果就引发了一场剧烈争吵。这就叫“濮议”。

其实,早在上一年,也就是英宗亲政的第一年,宰相韩琦就提出过这个事。英宗虽说在名义上已经过继给了仁宗当儿子,但濮王毕竟是亲爹,在祭祀等等场合,各种礼节上是不是要有点不一样?具体又该怎么个不一样?大家赶紧把这事定下来。但当时英宗说,哎,不急不急,等过了仁宗的两周年忌日再说。很明显,英宗知道这事阻力不小,在等合适的时机。

到了今年四月,仁宗忌日一过。英宗就说了,既然宰相说要议一议这个事儿,那咱就听宰相的,议一议吧?这一议,炸锅了,士大夫直接分为两派。

一边是宰相班子,就是以韩琦和欧阳修为首的人,他们觉得,皇帝也有骨肉亲情。英宗皇帝眼巴巴地等了两年,不过就是想管亲爹叫一声亲爹。也不过分。那就让他称濮王为“皇考”吧。皇考,就是父亲的意思。

但是另一拨人就不干了。主要是台谏官,他们是专门负责向朝廷提意见的人。为首的是司马光,还有另外几个人,我给你数数:有范仲淹的儿子范纯仁,吕夷简的儿子吕公著,还有吕端的孙子吕诲。你听听,可都是大有来头的人。他们的意思也非常明确:英宗既然过继给仁宗当儿子了,他就有且只有一个爹,就是故去的仁宗皇帝。那他的亲生父亲濮王呢,不好意思,于情于理,只能叫一声“皇伯”。

濮议,那么严重的政治纠纷,说到底,就是争这么个事儿。你可能会觉得,这个争论好无聊啊。是的,我们现代人,管亲爹叫什么,老爸、老豆、DADDY、爸比,甚至是老张,这是个人自由。但中国古代是礼法社会啊,孔子讲,“名不正则言不顺”。管谁叫什么,那可是一个大是大非问题。

隔了将近1000年,当年他们为什么吵?谁是谁非?其实已经没有那么重要了。我们要追问的是:旁观这场争吵,对我们理解人性,到底有什么用处?

台谏的正义

我先告诉你这场争论的最终结果:到了下一年,也就是公元 1066 年,英宗下定决心认爹:濮王就是我亲爹。

这个结果一出来,宰相群体大获全胜,台谏官群体一败涂地。不仅如此,还有一个附带的结果,台谏官连锅端,全部被撵出了开封。

在古代,关于礼法,有争论很正常。而且他们争什么,现代人也不太听得懂。比如,就在上一年,去世的宋仁宗要不要“配享明堂”?也有一场争议。但是大家有理说理,最后皇帝一拍板,说就这么干了,争议也就结束了。

而这次“濮议”就不一样,双方拉开架势吵,吵了长达20个月,吵到了“既生瑜、何生亮;你不走、我不甘”的地步。要知道,在当时中国的政治环境里,如果平息一场争议的代价,是必须要把台谏官全部赶走,这是非常严重的后果,意味着皇帝拒谏。在那个时代的观念里,只有昏君才拒谏呢。这是对皇帝,也是对宰相声望的沉重打击。

所以,“濮议”这场争吵的看点,不在于他们在吵什么,也不在于是非对错,而是他们为什么吵得这么严重?这背后肯定不简单是意见分歧,而一定有强烈的情感基础。

为什么这么说?我打个比方你就明白了:在古代冷兵器的战场上,一般一方的战损率达到5%,阵型就开始崩溃了。士兵一看身边死了那么多人,士气就完蛋了,然后就是兵败如山倒。如果一支军队伤亡10%还不崩溃,那就属于非常强悍的军队了。唐朝安史之乱时期有一场“香积寺之战”,双方战损达到50%还能死战不退,这是冷兵器时代的极端例子了。奇怪,为什么打到那么惨,还是不退?两个可能。一是因为双方都有必胜的信心,所以士气一直高昂;还有一个原因,就是极端的仇恨。就像电影《哪吒2》里的台词,“我活不活无所谓,我只要你死”。所以你看,战争问题的背后,其实是心理问题,是观念问题,甚至是情感问题。

克劳塞维茨的《战争论》里就说过,战争结束的条件,不是什么军事胜利,而是其中一方的意志崩溃。所以,如果发生了一场双方都绝不退让的战斗,那就说明,双方即使弹尽粮绝,但意志资源还有得是。

战争是武斗;政治争吵是文斗。但原理是一样的。

像“濮议”这样双方都绝不退让的争吵,背后也一定不仅是因为双方都觉得自己真理在握,更重要的,这背后一定有大量心理上、情感上的原因。所以,隔了这一千年的时光,我们再来看这场大辩论,就别光顾了看热闹,也别被双方的是非带了节奏,急着选边站。我们要透过他们的言辞,看懂他们情感世界的内在波澜。

这其实是我们观察人性的一个窗口啊。

首先,我们来看看“濮议”这场辩论赛的反方辩友:台谏官的道理。这一方的出场阵容很强,以司马光为首。

他们为什么坚决不能让宋英宗管亲生父亲濮王叫一声亲爹?最简单的一层道理:英宗你为什么现在坐在皇位上?因为仁宗生前封你为皇子,也就是说你过继给仁宗当儿子了。仪式给你办了,名号也给你上了,全天下都知道了,仁宗是你的法定父亲。一日为爹,终身为爹。哦,现在皇位你继承了,但是一抹脸不认账了,说我还是觉得我亲爹好?那哪儿行?

而且,家无二主,国无二君,要是皇帝都能有两个爹,那咱老百姓是不是都能有两个爹?孔子说,君君,臣臣,父父,子子,父都能有两个了,那大宋能不能有两个君?这不纯粹是礼崩乐坏吗?

这是讲法理,再来看情理。

英宗原本的身份是什么?是濮王的第十三个儿子。这濮王一共有多少个儿子?二十八个。你爹根本不缺你这一个儿子叫爹。

顺便岔开一句闲话,你说是不是气死人?仁宗努力了一辈子,一个儿子也没有。同样是老赵家的人,濮王轻松生了二十八个。这种事情发生在帝制时代,经常会让人感慨“造化弄人”。比如,清朝的咸丰皇帝,只有一根独苗,就是同治皇帝。但是他的几个兄弟,恭亲王、醇亲王、惇亲王都好几个儿子。下一任光绪皇帝也没儿子。但是你再看光绪那三个兄弟,载沣、载洵、载涛又是各个儿孙满堂。最后,宣统皇帝溥仪又是这样,自己没有子女,他的兄弟溥杰和溥任,倒是各有儿女。你看,这大清最后几十年的皇位就好像受了诅咒一样,谁当皇帝,谁就子嗣艰难。

还是说回到宋英宗:作为濮王府的二十八个儿子之一,而且还是庶出,他这辈子最大的可能就是当一个混吃等死的闲散宗室。濮王确实是他的亲生父亲,可濮王对他的爱又能有多少呢?最多二十八分之一嘛。

在台谏官们看来,仁宗从小就几次把你英宗接到宫里抚养,临终又正式收养了你,虽然不是亲生,可你是仁宗的独苗啊。而且,仁宗还和曹皇后做主,把曹皇后亲自抚养的外甥女嫁给你做老婆,这就是现在英宗的皇后高滔滔。抚养你,替你娶媳妇,还把皇位传给你,仁宗对你有大恩啊。

好了,现在仁宗皇帝刚走两年,你皇位也到手了,这时候想要认祖归宗了?情理上是不是讲不过去?

但是刚才讲的法理和情理,都还是理性层面的东西。但是再往深看一层,那就触及到当时人最在乎的道德问题了。宋朝是出了名的以孝治天下。

两年前,仁宗举行葬礼的时候,大臣们隐隐然就感受到了一点不对劲,宋英宗孝道有亏啊。当时的葬礼有个传统,在长辈下葬之后,晚辈要在墓地做好牌位,然后一路护送回家。做子女的,每天都要在路上祭祀。

北宋的皇陵在哪?在洛阳附近的巩县,就是杜甫的老家。仁宗的牌位从巩县迎回开封,130 多公里的路程要走 5 天,一路上,总共要祭拜 5 次。结果英宗这个当儿子的,愣是一次都没去,全程派礼官替代。

你可能会说,这也情有可原,英宗当时不是病了吗?不能出远门很正常。好,等牌位到了开封,还要祭拜4次,司马光就提醒英宗,说皇帝你这回总该去了吧?英宗也答应了。结果第二天举行祭拜仪式的时候,百官都在那儿站着等呢,英宗派人出来讲,皇帝今天身体不舒服,就不参加了。

如果你当时在朝廷百官的队伍里,你是什么感受?一定是大惊失色。大家嘴里可能不说,但是心里会惊呼一句:天哪!莫非当今皇帝是一个不孝之人?

司马光就这个事反复给英宗上奏疏。第一封还给皇帝留着面子,还说,“知道的人,知道这是有关部门没处理好;不知道的,还误以为是您的问题呢。”

而到了这会儿,司马光也是拼了,直接把矛头指向英宗:原来还可以把责任推给有关部门。但是今天你称病不出,搞得这么难看,这还能归罪于谁?这就赖你!

其实,情况比表面看到的还要严重。大臣们已经听到一些从后宫里传出来的消息。用司马光的话来说,这些隐隐绰绰的消息,用四个字来概括就是:“疏母弃妹”。

宋英宗的法定母亲是谁?就是仁宗的曹皇后,现在的曹太后。曹太后对英宗本人也可以说是仁至义尽。仁宗去世,英宗得病,曹太后跑到仁宗的棺材前面磕头,一直磕到脑门流血,就为了求仁宗在天之灵保佑英宗平安。这种表现可以说是“不是亲妈,胜似亲妈”了吧?

好,那你英宗是怎么对待太后的?

一方面,把仁宗留下的几个女儿赶到偏远的宫殿居住,平时也不相见,还动不动就对太后出言不逊,搞得太后都忍不住找宰相哭诉。

就在今年,英宗还下了个规定,今后曹太后需要任何物品,哪怕是一个碗一个盆儿,都要在宫里的几个后勤部门走一遍流程,甚至要英宗亲自批准。

这是什么信号?在宫廷里面,所有的人都看最高掌权者的脸色行事。如果太后用什么东西都要批准,那距离太后被虐待,其实也就一步之遥了。

司马光说,“我有个担心啊,万一太后要个急用的药什么的,这么走流程,是不是会来不及?如果发生这么个情况,陛下您这个孝子不就当不成了吗?”

读司马光这一个阶段的奏疏,我都能分明地感受到一种情绪,叫“压着火儿”。本来很严重的事儿,在书面上尽可能轻描淡写。让司马光能怎么办呢?作为谏官的首领,提意见得让皇帝能听得进去啊,所以话不能说得太重,但问题的实质还是得点出来:陛下,这么做有伤慈母之心。这是不孝啊。

司马光甚至说了这么一番话:为臣我给您打个比方吧。就好比村子里有这么一户农家,农夫这辈子都没个儿子,就过继了一个同宗的男丁。等这农夫一死,这个过继来的儿子继承了家里的几亩地,转过头就对农夫的老婆和闺女不管不顾,你说村里的邻居会怎么看他?普通老百姓都不能这么干,更何况您贵为天子,能这么干吗?您这是要失掉天下人心啊。

话说到这个份儿上,也真就说到头儿了。我们以前讲过,中国皇帝制度对皇帝是有一个假设的:你之所以是皇帝,是因为你也是圣人,这叫“圣王传统”,你必须在道德上是天下臣民的楷模。如果做不到,这不是你个人的问题,这直接就是在动摇你的皇位的合法性。

说到这儿,你应该可以理解,为什么台谏官会为濮议的事儿痛心疾首了吧?

在法理上,他们作为儒家士大夫,接受不了;在情理上,他们作为和仁宗有感情的朝臣,接受不了;在道德上,他们即使只是你们老赵家的邻居,看见你一个过继来的儿子,占了天大的便宜,但是对母亲不孝,更是接受不了。

我不知道你听到这里是什么感受?觉得是非曲直一目了然了?别忙着站队。如果是非对错这么简单,为什么宋英宗,还有宰相韩琦和欧阳修,要冒天下之大不韪,非要挑战明摆着的道德共识呢?

英宗的处境

下面,我请你换一个视角,“濮议”这场辩论赛的正方辩友,就是宋英宗的视角,再来看看这件事情的是非曲直。

本来,英宗只是濮王一个小妾的儿子,在家里排行老十三。要是没后面那么多事,英宗就会成为一个富贵闲人,连濮王都轮不到他来做。但是,在整整30年前,公元1035年,英宗3岁的时候,遇到了一个人生机会:宫里来了个宫女,要在濮王的孩子中挑选一个进宫抚养。

千万别误会,这不是为仁宗挑选养子。

你想,那个时候仁宗才25岁,怎么会想到自己生不出儿子?挑个皇族小孩进宫,目的是为了“招弟”。你想啊,宫里有个小男孩,仁宗自己的儿子没准儿在天上一看,哟,宫里有个玩儿伴,就痛痛快快地下凡投胎了?

所以你明白了,这个小孩进宫,就是纯粹的工具人。果然,公元 1037 年,仁宗的第一个儿子出生。但是可惜,孩子出生当天就没了,所以宫里没来得及让英宗走。隔了两年,公元 1039 年,仁宗的第二个儿子出生,结果当年英宗就被送回了濮王府。“招弟”的任务完成了嘛。

这本来没什么。如果真的成功“招弟”,没准将来皇帝感念他这点功劳,还能给点好处什么的。

但是,情况后来就开始有了变化。仁宗年纪越来越大,生了三个儿子,但是都没能成功养活。仁宗自己的身体也渐渐不好。朝廷上上下下就开始着急了。这个时候就出现了一种声音:皇上,为了国本稳固,为了以防万一,咱们在宗室之中过继一个皇子当备胎吧?随着时间推移,这种舆论的声音越来越大。以至于仁宗几乎是恳求大臣,再给我个机会?我在后宫里再努力努力?后宫里也有怀孕的嫔妃,万一生下来是个男孩呢?

等到了嘉祐七年,大家都知道,仁宗的时间不多了,这事儿不能再拖了,仁宗才万般不情愿地要在宗室中找个孩子立为皇子。

这个政治决心一下,立谁?这反倒没有什么悬念。肯定是英宗啊。从小就在宫里长大,还是仁宗夫妇操办给娶的媳妇,至少有一定感情基础。

但是请注意,这个时候仁宗皇帝和这位皇子之间的关系,可就发生了本质的变化了。原来是亲戚家的小孩,喜欢,就多住两天,多赏点儿东西,不喜欢就请走。现在可是皇位的隐隐然的接班人了。

对于仁宗来说,这不是自己心甘情愿的结果,这是大臣们和老天爷硬塞给自己的接班人。他的存在,就是自己没有能力生儿子的证明。那真是:看一眼,恶心一回。

而对于英宗来说,进宫当皇子?天呐,那不是天上掉馅饼,那是被押上了“俄罗斯轮盘赌”的赌台。什么是俄罗斯轮盘赌?一把左轮手枪,六个弹舱,其中只有一个有子弹,来,对着自己太阳穴开一枪,如果是空弹舱,你赢十个亿;如果有子弹呢,嘿嘿,下辈子小心点。

对,当皇子这件事情,外人看起来是天大的便宜,置身事内的人才能意识得到是多么地凶险。

对于英宗来说,当时仁宗毕竟还健在,也才五十多岁的年纪,如果后宫里突然有嫔妃生了个儿子呢?那我是谁?我就成了一只张嘴接着等天鹅肉的癞蛤蟆。仁宗要是有了亲生儿子,皇帝我是当不成了,但是这一辈子,我身上都有一个皇位潜在竞争者的标签。

在皇权时代,你懂的,不用自己有什么心思,仅仅有万分之一的可能是皇位的潜在竞争者,在位的皇帝就有一万个理由把他除掉。道理很简单,他想不想不重要,他会成为躲在暗处的野心家的工具啊。

现在你明白我讲的“俄罗斯轮盘赌”的意思了吧?能当皇帝,当然是赚大了,但如果代价可能是一辈子翻不了身、抬不起头,甚至是糊里糊涂送了命,何苦呢?当闲散宗室、太平王爷不好吗?

所以,大前年,公元 1062 年,仁宗下旨立英宗为皇子的时候,英宗整整拖了 22 天,推辞了十几次。我觉得那是真心不想。

他手底下的人劝他,他说,“我没有那个福气,我就想躲过那场祸事。”他手下人就叹气说,“立你当皇子,你不干。好,就算皇帝放过你了,你将来能有好日子过?”真是一语惊醒梦中人:对啊,你不干,自然会让别人去当皇子。将来那人当了皇帝,看见你,你不还是那个潜在的皇位竞争者吗?你不还是要战战兢兢过一辈子吗?命运都找上你了,你还以为能躲得掉?英宗明白了,只好收拾行李进宫。

据说英宗进宫的时候,非常寒酸,不满三十口人,除了几箱书,几乎没有带什么行李。为啥?红墙绿瓦黑阴沟,一入宫门深似海,不可多说一句话,不可多走一步路,必须要表现得谨小慎微嘛。

但是你想,这个时候以皇子身份进宫,是小心就能过好的吗?不可能。

说个题外话,我年轻时候读书,总是不理解:戊戌政变之后,慈禧太后把光绪皇帝软禁在瀛台。不是说好是软禁吗?可有的书上说,光绪皇帝是缺衣少食的。慈禧至于这么狠毒吗?

后来年纪大了,才明白:根本不是慈禧要迫害光绪。而是宫廷里面会形成一种对光绪皇帝极为不利的生存环境。试问,哪个太监敢对光绪皇帝表现出哪怕一丁点的善意?都不用太后来收拾你。想往上爬的所有太监,都会打你的小报告:谁谁谁昨晚给皇帝补了窗户,这是想讨好皇帝吧?等太后百年之后,他可就要抖起来了。只要落下这么个名声,在深宫里,马上就是个死。所以,当所有太监都倾向于对光绪更冷漠一点、更疏远一点,最后的结果可不就是皇帝衣食不保吗?

对。同样的事情,也发生在了宋英宗的身上。

史料上记载,英宗入宫当皇子这段时间,至少发生了两种情况。一是,吃不饱饭。以至于当时的曹皇后还偷偷地给他送食物。你就琢磨吧:为什么一个皇子居然吃不饱饭?为什么以曹皇后在后宫里的地位,送个食物还要偷偷摸摸?还有一点,没有人敢和这位皇子说话。包括原来濮王府里的亲人,哪怕一封信都不敢带进来。

为啥?很简单,和前面讲的光绪皇帝的处境差不多。没有人敢于在宋仁宗还活着的时候,公然对这位皇子表达任何善意。因为这种善意,落在仁宗眼里,那就是提前投靠。他是拿皇子没有什么办法,但是捏死宫廷里的其他人,还不就像捏死一只蚂蚁?请注意,这不是仁宗的问题,这是皇权制度的问题。仁宗那么宽宏仁厚的一个人,也避免不了下面的人这么猜想,这么行动。

你想,这段日子,宋英宗是不是过得度日如年?什么养父养子之间的亲情,是不会有的。宋英宗当时唯一能感受到的,就是担惊受怕,就是通天彻地的人情冷漠。

一直到仁宗驾崩的那天夜里。有消息传来,说仁宗死了,该你当皇帝了。英宗的本能反应是:“我不敢!我不要当皇帝!”一个三十岁的壮汉,掉头就跑,旁人一顿手忙脚乱,才把他制服,勉强才把皇帝的衣服给他穿上。

四天之后,英宗就病了,按照史料记载的情况,不认识人,而且胡言乱语。即使不是疯了,也应该是某种精神性的症状。

我们设身处地想一下,如果你是英宗,你心里会对仁宗皇帝有一丝一毫的感激吗?对于一个精神状况有问题的人来说,心中所想本来就藏不住。这个时候,我们还要求他顾全大局,至少表面上表现得像是一个孝子,他能做到吗?

不过,这里面还有一个疑问:就算仁宗对他不好,曹太后应该还行吧?曹太后不还偷摸给他送吃的吗?而且,英宗的夫人高皇后,不仅是曹太后从小养大的,还是曹太后的亲外甥女儿。就凭这层关系,也不至于后来跟老太太闹得那么难看吧?

这就要说到皇权政治的残酷之处了。皇位只有一个,皇权竞争者之间,是要么全赢、要么全输的关系。所以,只要你对皇权构成哪怕一丁点儿的危险,一丝一毫的猜疑,就会被放大,迅速演化成不可调和的矛盾。

曹太后和英宗之间的猜疑,应该是从一个宫女开始的。这是英宗继位之后五个月的时候,宫里面突然爆出来一个大新闻:一个宫女,诈称自己怀了仁宗的孩子,现在证明完全是子虚乌有。这个宫女为啥这么干?也不为别的,就是为了少挨打,顺便为了吃点好的。问题在于,这几个月,你曹太后为什么把这件事瞒得严严实实?而且还每天拨两千个铜钱,好吃好喝养着这宫女。请问曹太后,你是何居心?

这件事落在英宗的眼里,当然是细思极恐啊。如果这宫女怀孕是真的呢?如果生下了一个儿子呢?这可就是仁宗的遗腹子了。如果真有那一天,曹太后看一眼怀抱中的仁宗的亲生骨血,再看一眼病恹恹的、甚至还有点疯癫的英宗,会不会动废掉英宗的心思?那可就不好说了。这五个月,偷偷养着这么个宫女,心里在惦记个啥?敢不敢说出来?曹皇后这是作为仁宗的妻子,在本能地保护仁宗的一丝血脉?还是对皇位另有打算?没人知道。但自从这件事爆出来,她老人家和英宗之间的关系,可就从此彻底崩掉了。

猜忌这事就这样:谁开的第一枪?是永远说不出清楚的;而愈演愈烈的趋势,是不可逆转的。

所以,当太后撤帘归政、英宗重新掌权之后,英宗说,以后太后要什么东西,都得走程序,都得告诉我一声,是不是也就可以理解了?英宗的初衷,不见得是要虐待太后,而是实在不敢让太后的一举一动脱离自己的掌控。而悲剧在于,只要太后丧失了后宫的主导权,而所有人都知道皇帝对她的态度,那她距离被身边的人虐待,其实也就不远了。

你看,信任一旦崩溃,悲剧随之登场。此题几乎无解啊。

道德的两难

我们理解了英宗的心路历程,再回头来看濮议。

站在英宗的角度:

你们说我过继给仁宗当儿子,说这是“法理”,那么请问,是我愿意的吗?我拖了22天,推辞了十几次,就是不想当这个皇子。最后是被连懵带吓唬送进了宫。

你们说仁宗待我恩重如山,我应该感恩戴德,说这是“情理”,那么请问,我在宫里挨冻受饿、噤若寒蝉的日子怎么算?如果不是仁宗走得早,谁能告诉我这样的日子要持续多少年?

你们说仁宗把偌大的家业留给了我,我不该那么对待他的孤儿寡母,我应该当他们家的孝子,说这是“道德”,那么请问,如果那个宫女真的生了仁宗的遗腹子,我想当这个孝子还当得成吗?那个时候的我,是座上宾还是阶下囚,可就说不好喽。我防范太后、疏远几个公主,你们说这是不孝,但在我看来,这是自保。有什么不对?

当我们把濮议两方的道理——不,不仅是道理,还有人的感受都摆出来之后——你会发现,同样是面对宋英宗赵曙这个人,大家心里的设定是不一样的。

对于台谏官,也就是司马光这一派来说,英宗你是大宋的皇帝,所以必须是我大宋的圣君,行为举止必须符合公认的道德标准。

而对于英宗本人来说,他其实还是30年前那个惊魂未定的小男孩。3岁就被从母亲的怀抱里抢出来,扔到了一个陌生而又凶险环境中。他非要认濮王这个爹,并不意味着他有多眷恋自己的亲生父亲,这只是他不认同宋仁宗和曹皇后这个硬塞给他的新家的最后的倔强姿态而已。他像个小孩子一样喊,“我要回家,我要我爸爸”。除此之外,他还能做什么呢?

今天,我们通过“濮议”这场大争论,看到了道德的两难处境。

单独的一个道德条款放在这里,感觉是简单明了、天经地义。但是,要想在现实生活中做道德判断,仍然非常困难。为啥?因为现实世界中不存在单线条的事实。现实世界的每一个具体事件的背后,都有无数根因果链条,无数种解释角度,因此也就有多个道德原则可以适用,而这些道德原则之间,往往是冲突的。

我手里这本书,是熊逸老师的《治大国》,副标题就叫“古代中国的正义两难”。这里面就举了一个例子。

话说有一天,有个学生问孟子,假设舜的父亲杀人了,那舜应该怎么办?

请注意,这个问题不是空穴来风。在战国时代的传说中,舜的父亲就是一个混蛋,而舜之所以能当王,就是因为他能在那么一个混蛋父亲的家里,还有本事当孝子,调和家庭矛盾。孟子的学生这么问,就是把这个舜身上的这个矛盾推向了极致。舜是君主,你爹杀人了,你怎么办?

孟子的第一反应是,舜是君主啊,得以身作则。自己父亲违法了,肯定得把他父亲绳之以法。

学生又问了,说舜可是孝子啊,就这么眼睁睁地看着他爹坐牢?

这给孟子整不会了。孟子琢磨了一会儿,给了一个两全的解决方案。舜可以辞职,不做国君了,然后偷偷背着他爸爸逃出国境,跑到没人的海边隐居。这样一来,他既不违反孝道,也不违反君主的职责。

这么一看,既尽忠,又尽孝,看起来够完美了吧?但是孟子的回答还是有漏洞。因为这个假设的事件的背后,还有一个逻辑链条,就是你即使作为一个普通人,你也得遵循“杀人偿命”这条基本的社会规则。所以,孟子的回答,还是不能满足这一条道德规则。

那你说,这个问题就不能有一个三全的解决方案?有,但是相当极端,基本不存在现实可行性。

也是《治大国》这本书里提到的,说在战国的时候,楚国有个宰相,叫作石奢。他有一次出差视察,抓到自己的父亲在当街杀人。

石奢是个孝子,所以只能放走父亲,然后把自己捆起来,去跟楚王汇报。楚王肯定是原谅他啊,就打了个马虎眼,说宰相肯定是没追上那个杀人犯,不小心让那人跑路了,您就好好做宰相就行了。

但是石奢不想打马虎眼,还分析了一通:我要是不放我父亲走,这就是不孝;我要是不执行楚王的法律,这就是不忠;楚王赦免我的罪过,这是君主的恩惠;我认罪自杀,这是臣子的职责。

石奢给出了唯一的三全解决方法,就是自杀。这样既对得起父亲,对得起君主,也对得起受害者的家属。但是,这个完美方案,是旁观者眼里的完美,换作你做石奢呢?你对自己下得去这个手吗?

这恰恰说明了一点:要在复杂的现实生活中完美地践行道德,其实非常非常困难。这更在提醒我们一点:面对别人的行动选择,千万不要轻率地做道德判断。

还是回到濮议,这场大争论当中,还有一个有趣的问题,那就是宰相韩琦和欧阳修这一方的立场。他们和司马光同属于士大夫阶层,价值观相同,他们本人也当过提意见的谏官,直言敢谏的态度也曾经相同。但为什么他们担任宰相之后,居然在濮议的问题上,和谏官群体截然对立?

这个话题,我们留到下一年,公元1066年继续聊。下一年,再见!

致敬

文明之旅公元1065年,我想致敬一篇课文,我小时候语文课本里里的《凡卡》,契科夫写的。今天还收在人教版的小学语文课本里。

我给你读读最后一段吧,不知道你还有没有印象。

凡卡把那张写满字的纸折成四折,装进一个信封里,那个信封是前一天晚上花了一个戈比买的。他想了一想,蘸一蘸墨水,写上地址。

“乡下爷爷收”

然后他抓抓脑袋,再想一想,添上几个字。

“康司坦丁・玛卡里奇”

他很满意没人打搅他写信,就戴上帽子,连破皮袄都没披,只穿着衬衫,跑到街上去了…… 前一天晚上他问过肉店的伙计,伙计告诉他,信应该丢在邮筒里,从那儿用邮车分送到各地去。邮车上还套着三匹马,响着铃铛,坐着醉醺醺的邮差。凡卡跑到第一个邮筒那儿,把他那宝贝的信塞了进去。

过了一个钟头,他怀着甜蜜的希望睡熟了。他在梦里看见一铺暖炕,炕上坐着他的爷爷,搭拉着两条腿,正在念他的信…… 泥鳅在炕边走来走去,摇着尾巴……

你看,这是19世纪俄国,一个生活在别人家的乡下孩子,想自己的爷爷,写了一封注定不会寄到的信。他想回家。这跟11世纪从小就被抱到皇宫里养着,活得担惊受怕的宋英宗也没有什么差别。

致敬这个世界上所有的乡愁,所有对父母家人的挂念,所有想摆脱陌生环境和恐吓,回到自己家园的思绪。

参考文献

原始史料

(宋)李焘撰:《续资治通鉴长编》,中华书局,2004年。

(元)脱脱等撰:《宋史》,中华书局,1985年。

(战国)孟轲撰:《孟子》,中华书局,2010年。

(汉)司马迁撰:《史记》,中华书局,2014年。

(汉)刘安撰:《淮南子》《中华书局》,2023年。

(三国)何晏集解:《论语集解》,商务印书馆,2023年。

(宋)司马光撰:《温国文正司马公文集》,上海人民大学出版社,2025年。

(宋)朱熹撰:《论孟精义》,北京大学出版社,2007年。

(宋)邵伯温撰:《邵氏闻见录》,上海古籍出版社,2012年。

(宋)欧阳修撰:《欧阳修全集》,中华书局,2001年。

(宋)韩琦撰:《安阳集》,巴蜀书社,2000年。

(宋)强至撰:《韩忠献公遗事》

(明)黄道周撰:《孝经集传》,中国社会科学出版社,2020年。

(清)张廷玉撰:《明史》,中华书局,1974年。

(清)谷应泰撰:《明史纪事本末》,中华书局,2018年。

(清)徐乾学撰:《资治通鉴后编》

(清)傅恒撰:《御批历代通鉴辑览》,吉林出版集团,2005年。

专著论文

赵冬梅:《大宋之变:1063-1086》,广西师范大学出版社,2020年。

韩福东:《大宋病人》,新星出版社,2024年。

熊逸:《治大国:古代中国的正义两难》,北京联合出版公司,2020年。

尤淑君:《大礼议:嘉靖帝的礼制改革与皇权重塑》,广东人民出版社,2025年。

[英] 崔瑞德等:《剑桥中国宋代史(上卷):907-1279年》,中国社会科学出版社,2020年。

杨锐明:《父子关系与新旧交替:再论北宋“濮议之争”》,《河南理工大学学报(社会科学版)》,2022年第23期。

史颖然:《礼学诠释与政治诉求——北宋仁、英之际礼仪争议与濮议新考》,《早期中国史研究》,2021年第13期。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《公元1065年:宋英宗为什么“不孝”?》

京ICP备2025104030号-6

京ICP备2025104030号-6

还没有评论,来说两句吧...