1937-1949年,北平深陷重重危机。日伪的统治、战乱的动荡、经济的崩溃以及各种运动严重冲击着这座城市的政治经济秩序,百姓生活愈发艰难,传统婚姻家庭关系也因此摇摇欲坠。《弃夫潜逃:战时北平底层妇女的生活与犯罪(1937—1949)》借助于档案馆里保存的海量民国时期司法案卷,透过历史的尘埃,还原北平底层妇女的生活境况与内心世界 。对于档案中频繁出现的“通奸”“诱拐”“重婚”等法律案件,作者试图揭示其背后的真实原因:战时经济失衡、粮食供应匮乏,使传统上依赖丈夫养活的妇女陷入绝境——种种犯罪行为,实则是她们迫于生存不得已采取的自救手段。不同于同时代活跃在公共领域的精英女性,这些游走于灰色地带的贫困妇女,只能借助于市井“潜规则”,在法律和制度的缝隙中谋取生路。

本文整理自6月29日在上海古籍书店举行的《弃夫潜逃》新书分享会。主讲人、《弃夫潜逃》作者马钊毕业于美国约翰斯·霍普金斯大学历史系,现为圣路易斯华盛顿大学东亚系中国近代历史与文化副教授,主要研究领域包括中国近代城市社会结构、20世纪司法改革与法律社会史、新中国成立初期的政治运动与文化改造、中美关系史等。主讲人陈雁系复旦大学历史学系教授、博士生导师,复旦大学口述历史研究中心主任,主要从事中华民国史、妇女史、口述历史和性别研究等领域的研究与教学工作,代表论著包括:《抗日战争时期中国外交制度研究》《百年中国女权思潮研究》《战争与性别:上海1932—1945》《卿云缦缦:复旦大学女生的故事1927—1949》等。

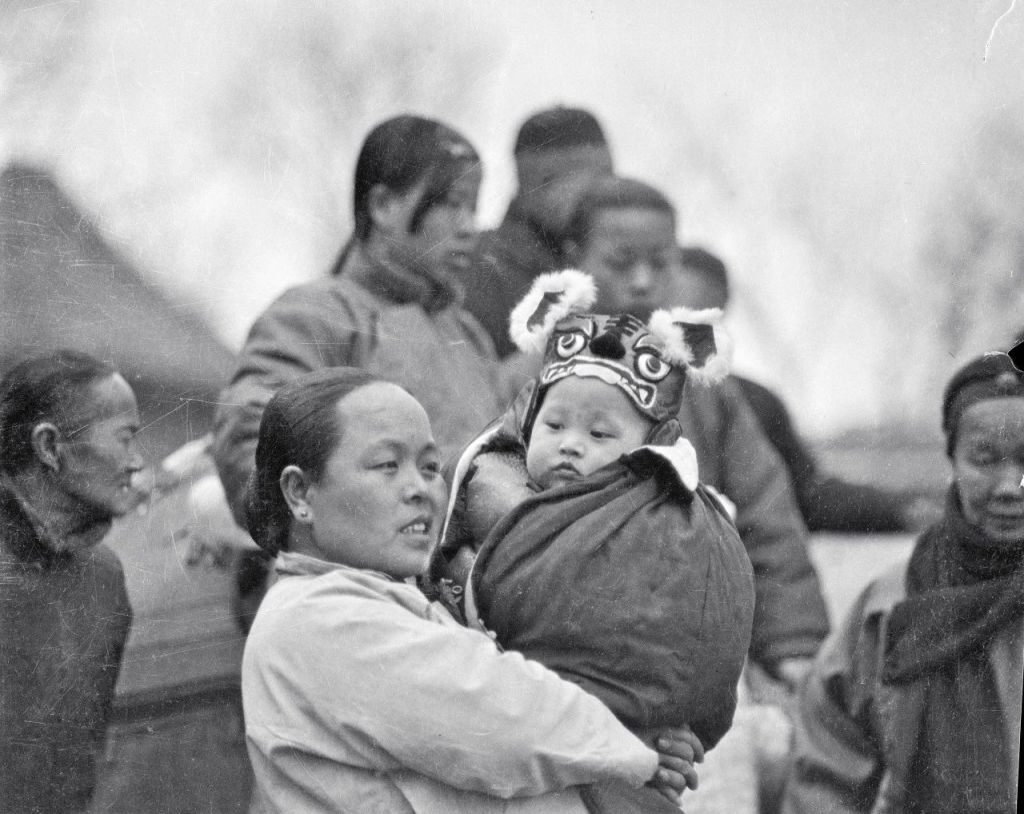

在客店和当铺旁进行缝补的妇女

为什么会关注到“弃夫潜逃”这样的事件,以及这些抛弃老公离家出走的女性?

我想在帝都的大历史框架中间,找到人的声音、人的足迹,又恰巧在北京市档案馆看到这样的一些历史档案的记录,这两者合到一起,最后写出这样一本书。

马钊:写这本书时,我在北京生活了20 多年。历史研究中,如果你对书中所描写的社会没有比较切身的体会的话,可能很难把握它的文化和社会的细节。所以我最终还是选择了写一本北京的书。

当我在选这个题目的时候,发现涉及北京历史题材的研究有个特点,北京受益于也受累于古都的定位。当你非常关注宏大历史叙事的时候,你就会发现真正的市民,真正的城市社会消失了。比如说戊戌变法或是五四运动,发生在北京,但研究很少提到北京城对戊戌变法有什么影响,北京城对五四时代的大学生的生活、学习、政治活动有什么影响?反而更强调从思想史、政治史、革命史这些层面上去讨论这些历史事件。城市社会消失了,作为市民的个人也消失了。我当时就觉得如果历史研究中没有了个人,这是很可怕的一件事情,它缺乏必要的温度,缺乏必要的细节。

我要去找这些人,很难找,这本书中涉及到人,他们大多数是文盲,而且大多数生活在社会底层,他们自己没有留下任何的文字记录。我去了北京市档案馆,花了一定时间看了看当时的档案,发现有一种档案不仅能够记录城市底层社会生活中间的很多人,而且还能够能听到他们在说什么,也能看到他们在做什么,这就是当时的司法审判档案。

所以你可以看到《弃夫潜逃》里涉及到很多口供,就是当事人在讲自己今天去哪了?今天跟谁去哪里做了些什么?这些细节很有意思,它能够让我根据个人的供述,回溯到个人原来生活的那种状态。而且这个民国的口供,它会告诉你这个人的家庭住址,他去的地方,你甚至可以拿一张民国老地图来,还能够找到他的住的胡同,四合院、大杂院。我想在帝都的大历史框架中间,找到人的声音、人的足迹,又恰巧在北京市档案馆看到这样的一些历史档案的记录,这两者合到一起,最后写出这样一本书。

在二十世纪三四十年代的北平,什么样的人算“底层”?

lower class 就是说底层它不是一条线,这条线以下就叫底层了,它是一个地带。这些人有的也不是穷的都活不下去的人,这里面有很大的一个空间,这些人生活在这个空间里,他们在居住、劳作、生活状态中,有很多共性的特征。

陈雁:马老师英文原书里头是没有底层这个词。原书名是Urban Crimes。

马钊:英文原书书名里没有,正文里用的是 lower class,不是 low class。这个 lower class 就是说底层它不是一条定义明确的划线,这条线以下就叫底层了。所谓底层,是一个地带。这些人有的也不是穷的都活不下去的人,这里面有很大的一个空间,这些人生活在这个空间里,他们在居住、劳作、生活状态中,有很多共性的特征,比如可能办一次红白喜事就没钱了,一旦失去了家庭主要男性劳动力,妇女可能就无法生活了。它是一个层的概念,而不是一条简单的划线。

我在这本书中间选择这种人群,说几点可能供大家参考。

第一,这本书涉及的人群,并不是我刻意地要找一些人,或者刻意地要排除一些人。实际上是根据当时的刑事档案来看的,档案里也没有说他到底是哪一层的人,档案中记录的就是他们的职业,有没有工作或者无业,档案中出现的这些人群就是我所研究的人。

第二,这些人群主要生活在北京一个非常有特色的居住空间,也就是我们所说的大杂院。北京这个城市的人口是在不断增加的,特别清朝结束进入民国之后,城市中的满汉分居被打破,外城原来是汉人居住的城市,进入到了内城。你要知道这个北京城本身有一个城墙,也就是现在北京的二环路以内。后面更多的外来人口,从华北地区以至于全国,进入到这个城市,导致城市空间产生出很大的问题,城市空间有限,但是人口在不断涌入,城市本身的经济下滑,它从一个帝都变成了民国的一个城市。原来很多四合院的空间被不断地分割,形成大杂院的居住形态。在这个居住形态中间的人,也并不一定都是城市最底层的像老舍的《龙须沟》里描写的人物。这种以大杂院为主的居住空间,也是这种人群的一个特定的,很重要的共同属性。

《弃夫潜逃: 战时北平底层妇女的生活与犯罪(1937—1949)》,[美] 马钊著,孔祥文译,2025年5月出版,384页,78.00元

怎么样去定义“底层”?

你可以从经济、政治、道德的层面来分析这个人到底是处在哪一个位置上。底层得是各方面的,整体的都是在一种边缘状态。

陈雁:马老师刚才说到的这个底层其实占的人口比例是挺大的,生活空间其实也很大。我研究的主体在上海,上海的这个底层,以您这本书里讲到的这个大杂院的生活,如果要类比到上海,我觉得可能是棚户区,滚地龙,更对应这个大杂院。

而且我们其实很难给所谓的底层妇女一个定义的,就是说什么样的人,她可以称为底层?尤其是在书里头,这些人的身份还是有一些差异性的。那刚才马老师讲的这个双重边缘,她们是收入上面,就经济上面处在很底层。那我就在想,比如说在上海也有收入上很底层的人,比如说基本上没有收入或者收入没有保障的作家、诗人,他们生活穷困潦倒,但他们不是社会的底层,这些人他们受过教育。这些妇女她们基本上是没有受过教育的,她在文化、政治、经济都是属于lower class的,而不是只是说收入少,或者说没有受很好的教育,但是祖上有留什么东西,不是,底层得是各方面的,整体的都是低的。

马钊:刚才陈老师补充的这个非常重要。所谓边缘,就是说她们在经济生活中是边缘,因为她只能是靠出卖自己的劳动力,甚至于出卖自己的身体来换得经济收入,所以她是经济生活中的边缘。同时她是处在社会的政治边缘,因为她们没有资格,也没有渠道,去参与当时的社会政治生活。在20世纪上半叶,参与政治生活的一些基本渠道,参加社团活动,参加党派的活动,参加一些基层的动员,包括学生群体这样的活动,你很难想象这里边有书中说到的孙李氏、张刘氏这种普通底层的家庭妇女。她要是去参加一个社团活动的话,你会觉得很奇怪,她到底算哪一个社团?家庭妇女社团?当时还真有家庭妇女社团,比如在清华大学,但那是清华大学的教授夫人才能够参加的社团,而不是大杂院里的某一位妇女能参加的社团。所以她们在政治生活中,也没有一个合理合法渠道去参与,她在政治中间也是个边缘人。

最后还想强调的是,她们生活在道德的边缘,这个道德的边缘是什么意思呢?第一她们没有办法去定义自己的道德生活,什么叫做有道德的生活?什么叫做违背道德的生活?她就这样做了,她并不会说用一种道德的说辞来证明自己的做法的正确性或者非正确性,甚至于有的时候她的这种道德这种抉择也好,生活抉择也好,当你给她定一个罪名的时候,比如说重婚,她不明白什么叫重婚。就像我书中间写到的,很多妇女的生活是有流动性的,她结婚了,然后离家出走了,和另外一个人居住在一起了,生活对她来说,不是每一个生活必须是有一个明确的阶段,有起点,有终点,然后每一个转向必须有一个标志性事件。她的生活有流动性,是非常复杂的过程,要确定她的生活中间的每一个节点的时候,你可以用法律来确定这个节点,你可以用道德来确定这个节点,但是这些妇女没有这个节点,或者她没有意识到必须有道德节点,或者是她没有办法去遵循这种道德节点。不管怎么说,她实际上是生活在一个城市的道德边缘。所以底层的含义,你可以从经济、政治、道德的层面来分析这个人到底是处在哪一个位置上。

娜拉出走和《弃夫潜逃》里写到的底层女性的出走有什么关联?

这本书特别有意思的是,它讲从丈夫家出走的底层女性,这个不管是北欧的Nora叙事,还是中国的娜拉叙事里都不关注的。易卜生笔下的Nora也是个中产阶级妇女从丈夫的家出走, 娜拉从北欧来到中国以后,那个能够出走的娜拉是未婚的年轻女性,她们是从父亲的家出走的。

陈雁:中国近代史上,如果说有一些词可以来形容跟女性相关的话,那娜拉肯定是个关键词,从新文化运动以来,我们在讲新女性,讲妇女解放的时候,娜拉是个代表性的名词,但是娜拉这个词它从北欧来到中国的这个过程当中发生了非常有趣的变化。Nora在易卜生的戏剧里,她是一个中年弃夫离家的女性,是马钊老师书里的女性,她是从丈夫的家出走。但是Nora来到中国以后,胡适写的《终身大事》里头的田小姐,她变成了一个未婚的女性。所以娜拉从北欧来到中国以后,那个能够出走的娜拉是未婚的年轻女性,她们是从父亲的家出走的,所以中国的男性知识分子、男青年才能共情,他们也要从父亲的家出走。但是如果她们是从丈夫的家出走,那这个逻辑就对新青年、新的男青年产生冲击了。《弃夫潜逃》这本书特别有意思的是,它恰好就是讲从丈夫家出走的女性,这个不管是北欧的Nora叙事,还是中国的娜拉叙事里都不关注的,因为易卜生笔下的Nora也是个中产阶级妇女,不是底层妇女,底层妇女的生活策略是我们以往新文化史的这个叙事当中,或者说关于新青年、新妇女、新女性的叙事当中都不关注的。

底层女性出走的原因主要是哪些?

“结婚”跟“找主”看似好像是一个书面语跟口头语之间的差异,但实际上这背后可能代表着城市或家庭婚姻生活的权利结构。

马钊:我当时也没有计划做一个所谓的量化处理,刑事档案有一个特点,不能把它完全作为一种客观生活的再现。法官在讯问一个大字都不会写的妇女时,两个人有权力差异,还有性别上的差异。但后来有一天我突然就意识到,他们说话的方式不一样。这个法官问,孙李氏你“结婚”了吗?孙李氏回答,我什么时候“找的主”。用语不一样,“结婚”跟“找主”看似好像是一个书面语跟口头语之间的差异,但实际上这背后可能代表着城市或家庭婚姻生活的权利结构。

她们的理由大概就两种,一种是婆媳关系不好,家庭关系不好,这男人老打我,虽然她没法说“家庭暴力”,但她会说,你看这青一块紫一块的。法官会问,他为什么打你?他打伤你什么地方了?她说把我胳膊打坏了。这是家庭不和,一种常见的说法。另外更常见的说法是“不养”,法官对“不养”的问题非常难处理,它就处在一种社会道德的实际,与新的民法对婚姻权利关系的构架之间的矛盾。什么矛盾呢?民国时期的婚姻“养”与“不养”,夫妻双方没有互相抚养的义务和责任。这是五四以来新文化运动的产物,两个人结婚不是合二姓之好,不是两个家族的问题,而是两个人的问题,是两个人出于自己的意愿自由结合的,这叫结婚。这是很典型的五四以后对人的理解方式,是两个独立自主的人,不存在谁养谁的问题。如果女的必须靠男的抚养,那等于没有给女性自主的权利,不符合当时新文化运动以后对妇女独立人格的保证。法律上真正有“养”与不养”义务责任的,是对上和对下,子女养父母、父母养子女,这个是有“养”与不养”的关系的。但是问题就出来了,虽然法律是这么规定的,可是实际生活它不允许,当时很多妇女没有工作,虽然她可能有收入,但是她没有真正的工作,她也没有独立谋生的手段,所以家庭和丈夫是她生活中很重要的经济来源,如果这个经济来源不存在,对她来说有很剧烈的影响。法官就会面临着一种很尴尬的处境,一方面从司法角度考虑,他们不能够接受所谓“不养”的指控,但是从社会道德的基本层面上来讲,这种“不养”是客观存在的。

所以《弃夫潜逃》里面,所有的案件我都没有写结果。结果大多数是缓刑,这事做的是不对,但确实是经济生活困难,所以判三个月徒刑,缓刑两年,等于就没有刑罚。新文化运动以后,政府力图用司法的手段,重新塑造社会生活的实践形式,建立新的道德结构,这种从上而下的努力,在真正到了社会基本生活层面的时候,所面临的一个困境,法官不仅要在罪与非罪之间做出抉择,还要在法律的现实和社会改革的这种原动力之间找到平衡。

上海史的研究中,是否也关注过类似的底层女性弃夫潜逃的事件?

陈雁:《弃夫潜逃》这本书的这个背景是1937年到1949年,正好是中国社会剧烈动荡的时期。我书里曾经写过抗战夫人,也是类似的这样的家庭关系,因为战争、动乱,中国的家庭关系受到剧烈的冲击,有离家出走的丈夫,也有离家出走的这个妻子,是因为整体的社会背景造成的。

底层女性是不是也受到了民国时期娜拉出走这种观念的影响,也决定去反抗她们的生活?

在她们身上,没有找到娜拉出走的反抗性,没有找到新青年的革命性,是非常正常的。

马钊:坦率地讲,我没看到。这些妇女出走,她选取的人生的下一个阶段,实际上是复制了她人生的上一个阶段,她要走,她并不是说要摆脱一种生活方式,不是因为她对这个生活方式的这种权利构架,对生活的经济意义、政治意义有质疑,她是觉得生活无以为继,她没有办法生活。所以你可以看到,这些妇女在法庭做口供的时候,她没有觉得出走有问题,相反她觉得出走是很正常的。我出走需要这个接受道德批判或者法律批判的,应该是我的丈夫,他应该被批判。我找你做主,结果连饭都吃不了,这种婚姻中间的不平等关系,这种依附性,可以被反过来应用,生活出问题了,不是我这个生活中的弱者做错了什么事,而是你这个生活中本来以强者出现的人,你没有完成你的那一部分责任,所以是你先失败了,才导致了我做出这样的决定。经常可以看到法庭上是用这样一种论述的形式,来为自己的行为做辩护。虽然说法庭的文件,是在一个特殊情况下留下关于生活的基本表述,但这些妇女没有经过特殊的培训,她自身就这么理解的,她在法庭中会说这样的话,在这种生活的层面中间,大多数人都是这么理解的。所以这400个案件凡是涉及到这种情况,大概都是这么说话的。这也代表了一种很强的社会共性,这种情况之下,这些底层的妇女,她和五四以来的新文化的话语,娜拉出走,确实非常遥远。

民国时期,从五四到《弃夫潜逃》所涉及的时代,至少经过两代人,如果从清末梁启超那会开始,都已经三代人了。你能看到妇女解放、社交公开这种五四以来形成的改革话语,已经从新青年,从校园期刊中走出来了,走到了一个基层司法的实践。当时的民法,已经把五四以来的很多理念贯穿到了法律实践具体的过程之中了。从这个角度上讲,这是社会在向前发展,但是这个时代也很特殊,是一个很动荡的时代,就北京而言,1900 年开始,八国联军入侵,清朝灭亡,北洋军阀混战,国民党新军阀混战,抗日战争,解放战争,这个城市一直处在动荡中。可以想象在城市下层,这些妇女没有条件接受这么多五四以后概念的这种熏陶,培养。在她们身上,没有找到娜拉出走的反抗性,没有找到新青年的革命性,是非常正常的。

底层女性能顺利出走的条件有哪些?

深入到城市的个人生活体验层面,她如何来安排自己的生活?我觉得这也是一种城市社会史中的一个很有意思的面向。

陈雁:我非常同意马老师说的,我们很难把这些底层人的出走,跟娜拉这个话语联系在一起。因为社会上有很多关于妇女解放的言论,她们可能也会受到这样的激励和鼓舞,我觉得这个线条可能是没法串联起来的。但是我们得看到,从梁启超讲兴女学废缠足开始,一直到这本书写的1930、1940年代,中国妇女的生活方式其实发生了很大的变化。首先不缠足了,妇女要出走,她如果是个小脚缠足的妇女,那出走的可能性就大大的降低了。还有就是整个城市的樊篱被打破了,北平在是帝都的时候,满汉的隔离,阶层的区隔是非常严格的,但是到这个时期,社会的动荡造成了固有的纲常伦理的坍塌,给妇女带来了某种程度上的解放。交通工具的发达带来了生活方式的变化,也给她们提供了条件,从原来的生活出走。她怎么从北京逃出来,她们潜逃,她能坐火车,能走得很远,能走得快。

马钊:我们对城市中新技术的发展,交通设施的发展演变如何改变人的生活,有时候可能没有特别注意,特别是研究民国时期这个社会史的时候。谈到住宿方式,在清朝的时候,青年人进京赶考,住会馆,商人来去做生意,有钱就住会馆,没钱就住大车店,外国人来中国可能住饭店,青年旅社。这些都是非常排斥女性的空间,你无法想象一个单身妇女,住在一个会馆里面。但是,在档案所涉及的年代,城市中交通设施的发展,已经允许女性坐火车了,女性乘坐火车,不可能只身与七八十个男性在一起,火车已经是一个两性共处的公共空间。在这样的一种新的城市交通结构方式之下,深入到城市的个人生活体验层面,妇女如何来安排自己的生活?我觉得这也是一种城市社会史中的一个很有意思的面向。上海史研究会比北京史研究会更加的丰富一些,上海史研究中强调城市的物质文化的变化,城市的交通形式、通讯形式、餐饮住宿的方式的变化对于普通人生活的影响,一方面得益于上海城市本身有丰富的史料基础,再加上不像北京受缚于帝都这个概念,所以有很多研究想象的空间,上海史比北京史的维度会更广阔一些。

从司法档案中去选取研究对象、研究材料,有什么心得?

民国时期的司法审判档案开拓了档案史料记载的空间,可以让我们某种程度上去接近底层生活,然后在接近生活的过程之中,找到一种可以去被探讨学术问题。

马钊:研究城市里的边缘女性的历史,首先应该提到贺萧老师,她是中国界研究的大家,曾经写过上海的妓女文化史。法国的安克强教授也做过上海娼妓研究,包括我的师兄程维坤教授。但是我跟他们研究都不太一样,他们的研究更多的是用的是文化材料,比如说报纸,行政管理档案,地方志的记录,而我使用的刑事档案跟这些文化史材料不太一样。报纸、地方志在讲女性的时候,并不一定是女性自己在说话,是报纸的主笔在说话,是行政管理人员在构想我怎么样管你们,并不是说这里面完全找不到女性的声音,她可能被引用,她可能被采访,英文叫做representation,翻译成汉语叫“再表现”,“再表现”实际上并不是将女性作为主体,女性是“再表现”的客体,这就是文化史材料和司法档案材料之间很大的区别。

我对司法审判档案的痴迷,实际上是来源于我在上研究生的时候,那是21世纪的前几年,当时加州大学洛杉矶分校的黄宗智教授,他指导一批学生做法律社会史研究,他们研究就是两点,第一条就是法律的上层建构和法律的基层实践,建构与实践,从法律层面上讲有什么差别,把法律看成一种活的,能够被操纵的、被操作的一种文本来看,而不是一种死的样本。另外一个就是法律社会史中很重要的一个议题,关注社会底层生活,才能够看到上层的这种建构和基层的实践,这两者之间是怎么互动的,这种建构深度、广度何在?我当时是确实深受他这种思维方式的影响,所以当时就选用司法的审判档案。

民国时司法审判档案的形成方式和明清时代的司法审判档案有很大的区别。大家如果去看刑科题本,或者去看明清时代的司法审判档案,可以看到一种叫做概述型的司法审判档案的表达方式。所谓概述型就是说这些案件是由作为审判官的县官重述,他审完这个案子后,他觉得张李氏有罪,我得到你的口供了,但是我要把你的口供和我的理解连到一起讲一个故事,用这种方式形成了明清时代的司法审判档案。所以它实际上是展现更多的是法官觉得你为什么是有罪的,不是以案件的当事人自己说的为主的。这东西要一层一层往上报,如果是要斩首,要凌迟处死的,这是要皇帝勾决的,皇帝要看这个案件当事人到底是不是要被斩首,所以要把案件概括清楚了才行,这是明清司法审判和刑事档案的特点。

到了民国之后,是另外一种司法审判的方式,它已经不在乎犯罪的当事人以前干过什么,家庭出身是什么,后来又想干什么,这个没有关系。要审重婚就是看有没有结婚,结婚就两种形式能够判定重婚。第一当事人领没领婚书,要领婚书了,尤其是由市政府颁发的婚书,那就说明你结婚了。或者是你有没有摆酒席、拜天地,要履行了这种基本的结婚的礼俗形式,那就是结婚了,至于婚礼之前干什么,之后干什么,家庭出身等等,都不重要,审判过程就关心你有没有做过法律明文规定或禁止的事情。审判档案就变得非常直接,一问一答就这种形式,读这个案件的时候,就好像你坐在法庭上,在听他们说话。从这个角度来讲,民国时期的司法审判档案开拓了档案史料记载的空间,可以让我们某种程度上去接近底层生活,然后在接近生活的过程之中,找到一种可以去被探讨学术问题。

怎么看待性别史研究和学者的性别之间的关系?

当哪一天我们在讲一个研究的时候,不再因为作者的性别而产生讨论,我觉得那个时候可能性别史的研究就已经推进的比较深入了。

陈雁:我觉得这个问题会被提出,就说明我们对性别研究有刻板印象,有偏见。比如说做政治史的研究,不会因为作者的性别被认为有偏见,有局限性。一旦到了性别史的研究,如果是一个女学者,他就会说,你只代表女性的这个立场,你只从这个视角出发,你带有偏见。今天马老师也受到挑战了,你作为一个男学者,你来做女性的研究,你是不是有你的偏见和你的立场局限?我没有觉得马老师有偏见,恰恰是觉得非常欢迎男学者来做性别的研究,而且确实有很多很好的做性别史研究的男学者,像苏成捷(Matthew Sommer),用晚清刑事档案来做研究,我觉得是非常好的学者。当哪一天我们在讲一个研究的时候,不再因为作者的性别而产生讨论,我觉得那个时候可能性别史的研究就已经推进的比较深入了。

马钊:我先在回答这个问题之前,我先讲两个轶闻。第一个轶闻是什么呢,我写完《弃夫潜逃》之后,就是博士论文写完了,第一次找工作,我当时面试了一个学校,是美国佛罗里达州的迈阿密大学,第一个面试的问题就是,你是男的,你怎么能写女的?这个问题的发问,并不是中国读者特有的一个问题,或者中国的女性读者特有的问题,这个正儿八经是个学术问题,我当时还确实就愣住了,我为什么不能做呢?难道这是个问题吗?问这个问题本身好像就是一个问题。我当时确实没有回答出来,这工作也没有拿到。第二个轶闻更有意思,在美国看一个学者的性别,他的名字一般会告诉你学者的性别,像刚才我们说苏成捷,他的英文名字是Matthew Sommer,你一说Matthew就知道他是个男的,你一说Gail Hershatter,贺萧,是女的,但是我这名字在英文里是看不出性别的,Zhao Ma,这没有办法看出这个人是个男的还是个女的,所以当时这本书在美国刚出版时,我参加学术活动,95%的人都以为我是女的,所以我特别自豪,我巧妙地把我的性别隐藏在了我的文字之中,没有什么特殊的用法、提法表明了这本书的作者Zhao Ma绝对不是一个女的,我没有让我自身的性别成为我研究这段历史的障碍或者特别的便利。

怎么做历史研究?

不管你是男的研究女的,女的研究男的,还是一个当下的人研究过去的人,实际上都有隔阂,这种隔阂到底用什么方式去弥合?这可能是每一个做历史研究的人都要面临的问题,甚至于放得更宽广一些,做文学研究也一样。

马钊:做历史本身,从方法论角度来说,研究历史是研究一个过去的时代,除非你研究口述史,你可能跟当事人有直接的交谈,否则你就是在研究一个已经逝去的时代和逝去的人群,不管你是男的研究女的,女的研究男的,还是一个当下的人研究过去的人,实际上都有隔阂,这种隔阂到底用什么方式去弥合?这可能是每一个做历史研究的人都要面临的问题,甚至于放得更宽广一些,做文学研究也一样,你又不是作家肚子里的蛔虫,你怎么知道这个作家当时写这个东西的时候怎么想的?他当时的读者又没有做盖洛普民调,你又怎么知道当时读者就是这么想的?去贴近你研究的人群,去贴近你研究的时代,永远是一个历史研究工作者或者人文学者所面临的一个挑战。当面临这个挑战的时候,文本就是最好的帮助,所以你可以看到《弃夫潜逃》每一章都是一个故事开始的。

这也可能是因为我理论性太差,我毕业于中国人民大学清史研究所,这是一个非常实证的史学研究机构,它不是一个非常理论化的史学研究机构,我一开始就是做就很实证的东西,我不是一个靠理论起家的历史研究者。当我接近这个人,接近妇女的生活,接近她故事本身的时候,是我觉得最踏实的时候。在我面前展现的是一个人,这个人生活,故事肯定是不完整的,我不可能知道妇女生活中的所有部分,我就知道法律档案给我展现出来的这个生活中的这一部分,但是我觉得如果我能把他这个故事讲全了,或者讲得尽量的完全,让我回到她生活的场景,让我看她的喜怒哀乐,看她生活中的纠结,我觉得就很满足了。在这个基础之上,不是说是我觉得他苦不苦,不是说我觉得他对不对,也不是说我判定她有罪还是无罪,这个不是我研究的主旨。妇女是怎么样论说自己的生活,怎么样自我辩护,法官怎么样论证这个行为到底是合法合理还是不道德还是有犯罪,这个过程是我更关注的。回到历史档案的文字本身,回到历史发生的现场,这个实际上可能是我们贴近这个研究的群体,贴近这个研究的时代最好的处理办法。

戴着虎头帽的婴儿和保姆

读者提问1:司法审判档案中的妇女的最后是回到了原夫家?还是她获得了自由的身份?又或者和第二任丈夫结婚?

马钊:法庭审判的案件没有告诉当事人的结果,它只是告诉你这个案件本身的结果,有罪还是无罪,然后有什么罪,为什么法官判定是构成重婚罪,为什么觉得是诱拐,这个是有的,但是法官判定之后,妇女是愿意回到原来的家,还是做出别的选择,不在法律关心的范围之内了,这也是民国司法很重要的特点,它是有限责任论,它没有清代司法中那种很突出的道德意识,你要是不回到原来夫家的话,礼崩乐坏,天下大乱,这不是民国司法所考虑的内容,所以我们只能看到有罪无罪的判定,而不知道后面再发生什么事情。

读者提问2:书中序言提到您收集到了400多个案例,但是在写作过程中就是选择了20多个。如果让我们一个研究生或者博士生去写这个题目,我们可能就会用这400多个档案,去分类,去写妇女潜逃问题的成因,审判的结局。但是您很好地运用了20多个案例,把交通问题、户口调查问题,还有很多问题都融入进来,写得非常好。怎么在写作过程中处理个案研究和量化研究?

马钊:我一开始也曾经想过量化分析,但是后来放弃了。放弃有两个原因,一个是不够量化的样本的数量级别,这400多个案件是发生在13年左右的时间内,平均下来每年才30多个案件,这么大一个城市,100多万人口,难道就靠400多个案件、700多个妇女,就能够量化出东西来了?这也太主观臆断了。第二,我最想写的是人,这种量化处理方式,一量化人就变成了一个符号,人就变成一个量化的权衡标准了,人没了。写历史不写人的话,太痛苦了。你看不到一个个活生生的具体的故事,你看到的是一堆干枯的、冷冰冰的数字。没有人的历史是很不好看的历史,千万不要做这样的事情。

如何选择这些案件,也是一个技巧问题。历史本身是有这个历史发生线的,要写一个事件的话,它有起因经过高潮结果,历史是有事件的,有事件来龙去脉的,但是《弃夫潜逃》是平行的,就是发生在十年左右的过程中,在历史这种大的年代划分情况下,十年不是一个特别大的时间跨度,几乎就是一个时代。确实城市就在一个相对稳定的战争状态之下,也没有太多政治上的变动。在这种情况之下,就必须用分主题的方式来写,有的写经济问题,有的写城市生活技术问题,是按主题来写的。

读者提问3:马老师好,您在做这个研究的时候,是去带着目的去找史料,还是看到这份史料最终决定去做这样的研究?还是二者相互影响?

马钊 :我当时找这些档案的时候,一个非常朴素的想法,想找个离家近一点的档案馆。当时档案馆中午还有午休的时间,档案馆午休了,我没事干了,我就得回家睡觉,所以我想离家近一点,我没有特意的要去找什么样的档案。找到档案之后,也不是说我刻意地要去看什么样的档案,我对城市的底层,对两性之间的关系,对家庭生活感兴趣,因为这里的普通人会更多一些,所以我选择的案件的门类叫做“妨害婚姻与家庭罪”,主要的三类刑事指控罪名,就是通奸、诱拐和重婚。

没有带特殊的目的,这也是很重要的学术研究方法,你要知道你想看什么,档案馆里那么多档案,一个档案馆那你可以至少写出100本论文。所以你还是要有一些喜好,如果你研究城市史,你对城市中间哪一类问题感兴趣,你就会关注这个材料,但你要带着一个开放的心态,不能说我想研究这个,我就想找这个人,那除非你就是想找一个注解而已,要带着一种好奇心,去看档案到底会告诉你什么。你想做的事情和档案让你能做到的事情,这两者之间要不断地互相调整。

我给我的博士生的建议,就是在做博士论文之前,如果是做历史类文章的话,一定要花一些时间,要到档案馆去查一查,不要想空想,坐电脑前就琢磨出来要写这个论文了,历史研究不是这么做的,还是要去历史档案的原发现场,甚至是去历史发生的街区胡同大杂院,去看一看档案中间说的是什么,都是什么样的人,是在一种什么样的情境之下,包括这个档案本身,它能够给你解答的问题是什么?它的局限性又是什么?

读者提问4:马老师您好,本书里面涉及到很多案例是女方与另外一个人通奸,但是在面对法官时,基本上都是说没法生活,丈夫不能挣钱,这是她们的一种逻辑上的说辞。很明显里面缺乏了性的愉悦,还有情投意合的一个论述,这些在档案,或者其他的材料里有解释吗?

马钊:这个问题问得切中要害,就是说这个档案中有什么和没什么。档案中间确实很少提及个人感情生活,这可能有两方面原因。

一方面,我怀疑这些案件的当事人是否有能力或者说有意愿表达她的个人情感。要表达个人情感,这不是一件很简单的事情,需要有一定的词汇,有一定的知识框架结构,你才能表达你的情感生活,否则你只能说我跟你好,我跟你不好,没有办法深入去讲的,这需要一定的言说过程,有的时候底层社会的人无法言说是因为他没有这方面的词汇,她没有这种思维结构,就导致她无法言说自己的生活。所以我觉得从这点上讲,1949年以后的基层动员档案中展现出来的,就是新的政权它会教会你说话,怎么样在日常生活中描写情感的追求,给了底层妇女很多新的词汇,让这些妇女能用这些新的词汇表达自己,和新的政权,新的道德社会结构对接。当时这些妇女她没有这个词汇,很有可能是她有这种生活体验,但她不知道如何把它说出来,这是一个怀疑,我确实也没有办法论证,我只能说是从这种文化史研究的其他的角度来看,就是妇女如何言说自己?

另外一方面,法庭审判的流程本身决定了情感生活是不是有意义,在法庭本身,重婚的判定并不以你到底愿不愿意跟这个人结婚,来决定你是否犯了重婚罪,这个没有任何意义,法官根本不会问这个问题,他不会问你,你跟他好不好,你到底跟前夫好还是跟后来认识的男人好?相反法官会根据法庭判定这个要件来问,有没有领婚书?你有没有拜天地?他不会问你,拜天地的时候你是真心拜天地,你还是这个假意的拜天地。这样一种司法审判特点,也决定了审判弱化了私人生活与私人情感的表达。相反明清时代的法律,私人生活就变得非常重要,行为本身是要被判罪的,如果你弃夫潜逃了,在明清时代这是犯罪。你结婚了,你跑出去了,你这个脚一跨出你家大门就犯罪了,你跨出这一步之前你干的是什么?你跨出这一步之后你干的什么?就决定了你量刑的尺度,如果你跑出去之前,就和那个人眉来眼去了,你罪加一等。所以你的情感生活,这些行为就变得非常重要。妇女如何言说自己,能不能言说自己,敢不敢言说自己,会影响我们对很多问题的研究或者讨论。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《马钊 陈雁|出走?战时北平底层女性的生活抉择》

京ICP备2025104030号-6

京ICP备2025104030号-6

还没有评论,来说两句吧...