1926年,《白鲸》在绝版近三十年后被收入“现代图书馆”经典系列,浮出水面;《了不起的盖茨比》在1945年因“军需版图书”重获新生;出于对俗文学的重视,刘半农和鲁迅推动了《何典》再版。伊莱娜·內米洛夫斯基手提箱里幸存的《法兰西组曲》手稿在2004年出版并破例获得了“勒诺多文学奖”。文学史充满了遗忘和回忆的故事,也不乏打捞经典的美谈。

美国的科技巨头谷歌试图将人类过往所有的书数据化,在这个过程里什么也不遗漏。现在也有不少人工智能公司扫描大量二手书,将文本用于大模型训练,扫描过程中书会被拆散。但奇怪的是,机器在昼夜不停地读书,读书的人却越来越少。在新媒介的宇宙,我们不仅要抵抗遗忘,也要抵抗泛滥。

“不可忘却之物并非以不朽的方式寄存于记忆的档案的东西。”当出版人们将一本失落已久的书重新带到读者面前,可能更像一份邀约,是否能够唤起足够多的阅读热情,是一件不确定的事情,编辑的心血和见识之外,还取决于运气、时代观念、文化差异。但也正是这些不确定的因素,让人们有理由相信在记忆的角落存在不可忘却的生命本身。拉丁古谚语有言“书自有命”,每一本我们今天仍在阅读的书都是它们自己的命运使然,但这些笼统的命运背后,往往充满一个又一个具体的人所做的努力。

1

2005年启动的“重现经典”系列是国内首个完全以发掘被忽略的作品为理念的文学系列,在最初的编委会撰写的系列前言里,树立了三个选择标准:从来没有在中国翻译出版过的作品;虽在中国有译介,但并未受到重视的作品;虽然在中国引起过关注,但由于近年来的商业化倾向而被出版界淡忘的作品。在今天,这个系列依然遵循最初的理念丰富和扩展,迄今为止已经推出不同版本合计一百种图书,最新的一本小说是德国作家赫尔曼·卡萨克的《大河背后的城市》,这部“室内流亡”文学的代表作,在纳粹德国时期开始动笔,等到反法西斯的战斗胜利之后才得以完成,在德语世界都被遗忘了许久,没有再版。

《大河背后的城市》,【德】赫尔曼·卡萨克/著 尹岩松/译,重庆出版社·华章同人,2023年10月版

我第一次与这个系列相遇,是2016年的年底,在豆瓣书店的书架上发现了胡里奥·科塔萨尔的小说《跳房子》,这本2008年出版的书到了2016年仍然没有售完首印。在华章同人公司“重现”这部西语文学经典之前,这部小说已经在国内遇冷过一次。1996年,云南人民出版社的“拉丁美洲文学丛书”曾出版过《跳房子》的未授权译本,并没有引起什么反响。我想相比于那些以乡村为背景的魔幻现实主义作品,科塔萨尔笔下那些“蛇社”青年们在布宜诺斯艾利斯和巴黎两地的漂移,在上世纪八九十年代的中国读者的视野里的确是难以辨认的。随着中国城市化水平的提高,以及科塔萨尔的短篇小说集的陆续引进,寻找《跳房子》的读者变多了,不经意间距离“重现经典”版《跳房子》的出版也已经过去了近20年。“重现经典”系列的《跳房子》变成了绝版书,在二手书网站溢价出售。

把时间拨回到“重现经典”系列的诞生之初,中国出版集团转为中国出版集团公司,标志着中国出版业正迎来转型升级的高峰,也渐渐走出1990年代的迷茫。与此同时,图书市场的“商业化倾向”大有占据主流的势头,以郭敬明为代表的青春文学如日中天,成功学、心灵鸡汤也充斥着市场。在我国正式加入世贸组织之后,出版领域对外资开放,国内的外国文学版权与欧美接轨,一些畅销书可以几乎没有时差,全球同步推出,也进一步压缩了经典作品和严肃外国文学的生存空间。在如此的市场环境下,作为一个刚成立不久的出版公司,华章同人选择在“重现经典”系列倾注全部的资源,毅然选择“人迹罕至的那一条路”,需要极大的勇气和决心。

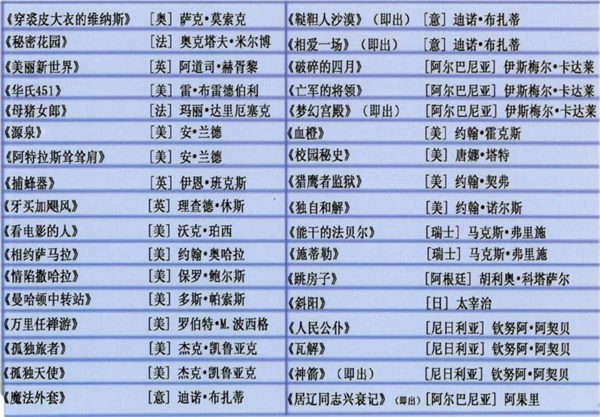

到了2009年,那一年5月刊的《世界文学》曾刊登过一则广告,此时“重现经典”系列已出版29个品种,预告了6个即将出版的选题,其中不乏如今已经在国内相当有知名度的作品,比如太宰治的《斜阳》、阿道司·赫胥黎的《美丽新世界》、雷·布雷德伯里的《华氏451》。

《世界文学》杂志上刊登的“重现经典”系列书目

而系列打头阵的两本今日看来反倒有些陌生。《穿裘皮的维纳斯》系首次引入中国,这部异色经典切合于中国1990年代末以来对性解放话题的讨论;第二本《秘密花园》并非大家耳熟能详的那部儿童文学,而是对原书名Le Jardin des supplices(直译为:酷刑花园)的温和化翻译。小说作者奥克塔夫·米尔博是19世纪末与左拉齐名的自然主义文学大师,这部初版于1899年的经典之作虚构了一座位于广东的“酷刑花园”,探讨了人类的暴力、腐化和可怕的欲望。

米尔博的另一部代表作《一个神经衰弱者的二十一天》曾在“作家参考丛书”中作为所谓的“内部参考资料”发行过,这套稍微有点“越轨逾规”的丛书,引领了中国的昆德拉热,也大力引入了存在主义和精神分析理论,影响了那一代的先锋作家。在“重现经典”的目录里,还有一位曾在“作家参考丛书”中登场,却在国内一直缺乏影响,他就是东欧作家伊斯梅尔·卡达莱。“重现经典”对这位阿尔巴尼亚大师在国内的推广可谓功不可没,今天,卡达莱的多数作品都已经出版了中译本。书目里还有很多类似的情况,迪诺·布扎蒂和保罗·鲍尔斯在当年出版的时候,作者的知者寥寥,如今已经被读者广泛熟悉,至少也有了其他出版社开始跟进这些小说家的出版。

值得一提的是,书目中英国作家理查德·休斯的作品《牙买加飓风》也是同样以“重现经典”著称的NYRB经典系列1999年首批推出的十本书之一。这部小说被视作《蝇王》的先驱,受到了伍尔夫的嘉许,也被美国著名儿童文学作家伯吉斯奉为经典,却在美国绝版多年,NYRB经典系列对这本书的重现,让它得到了一大批读者。埃德温·弗兰克建立NYRB经典系列的初心与“重现经典”类似,都是在“书籍和严肃文学遭受围攻”时的尝试,将那些买不到的好书重新带回到读者眼前。

相比于NYRB系列由编辑们完全随心所欲地依据个性挖掘选题,作为一个刚刚成立的公司,又面临激烈的竞争,当年的华章同人需要尽可能地平衡社会效益和经济效益,这也正是在转型期中国的出版社们遇到的共同难题。在这些冷门的佳作之外,目录里还存在一些当年的外国获奖小说,和一些介于哲学与虚构之间的作品,比如安·兰德的几本书。这为日后书系商业上的成功埋下了伏笔。

2011年,书系完成了一次装帧和策划上的升级,变成了小32开的精装本,米黄色压纹的封面。如今负责这一书系的编辑王昌凤说:“由于市场环境的变化,加上一些作品陆续公版了,还有一些版权到期未续,我们对书系做了重新的规划,几本原先属于‘电影文学馆’系列的也划入了书系,比如《飞越疯人院》和科马克·麦卡锡的小说。”而这次升级,也首次为这一书系带来一本现象级的畅销书。

“重现经典”系列里,2006年出版的《万里任禅游》在更换成直译名“禅与摩托车维修艺术”之后,在中国已经售出超过65万册。华章同人总经理徐宪江说:“《禅与摩托车维修艺术》最初在台湾地区出版的时候就叫做《万里任禅游》,我们在内部征求新华书店及发行意见的时候,大多数人都认为《禅与摩托车维修艺术》不好归类,可能会被放到五金家电维修的工具书中,退货都会是个麻烦。所以就考虑采用台湾版本的译名,封面设计也是参考了美国66号公路的那种感觉,但20年前的读者应该还没有书中作者对道与逻各斯的思考,所以开始销售并不理想。其后随中国社会变迁,亲近自然的自驾游越来越受欢迎,也有很多明星及名人在阅读本书时,收获到了心灵共鸣,在他们的推荐下,越来越多的读者发现了本书中反思西方文明的价值观。这说明几十年前对美国人影响很大的思想读物,在中国的传播也需要一个相当长的过程。”

如今一本在过去没有卖好的书,通常难以在企业化运营的出版机构通过选题,但事实上,“重现经典”中的许多案例证明了,一本几年前没有卖好的书,由于几年后读者群体的成长,完全有机会焕发新生。

从《万里任禅游》到《禅与摩托车维修艺术》

2

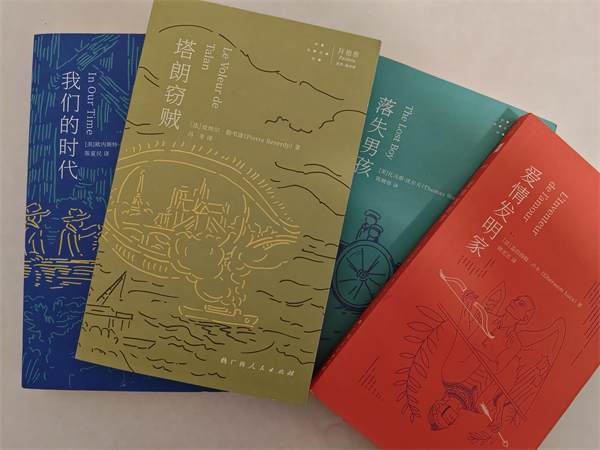

在“重现经典”之后,许多有着类似理念的系列诞生,其中有一部分由于种种原因不再继续;有些知道的人并不多,比如万墨轩图书的“重现经典之门”和巴别塔文化的“失落的经典”。小说家陆源在漓江出版社工作期间策划的“拾珍铺子”系列,书系名字的灵感来自于波兰作家布鲁诺·舒尔茨的小说《肉桂色铺子》。从2013年到2019年,这个系列让法国作家路易-费迪南·塞利纳、伊萨克·巴别尔、墨西哥作家阿尔丰索·雷耶斯、奥地利作家罗伯特·穆齐尔这样风格化的大师扩大了影响。拜德雅的“文学·异托邦”系列,概念来自于福柯,重新思考了何为现代主义文学。系列最终只出版了八本书,但已经显示出许多独特的选题思路,比如此前很少有出版社强调海明威的第一本书《我们的时代》的现代主义特质。这几年也有一些系列,探索更细分领域的现代文学,如“猛犸译丛”对前黄金时代的科幻小说的关注,“潜水艇文库”聚焦于象征主义和超现实主义之间的法国文学。

拜德雅的“文学·异托邦”系列

2021年启动的“记忆的角落”系列同样采取了便携的小开本,更多地去关注世界文学里著名作家的短小精悍的、未曾在国内出版过单行本的作品,也引入一些小国家的大师。目前负责这一书系的九久读书人的编辑周展告诉我,早在2019年,公司总经理黄育海和编辑们讨论推出一个大型的公版丛书,完善公司的产品结构,在此之前,九久读书人已经成功推出了“短经典”“中经典”“经典写作课”“巴别塔诗典”等不同方向的成熟的外国文学产品线。这几年,在新系列的开发上,九久读书人的确开始了一些新尝试,相比于之前的系列,“记忆的角落”和聚焦于女性主义的“知更鸟系列”,不限于体裁、类型、地区国别的划分,打开更多的可能性。周展说:“公司策划丛书的主要策略是争取以规模化、集团化形成整体的市场效应,就像一位同事所说,系列图书是一种蓄水池,这个比喻很好。一套书,可能其中包含知名的作家,也可能有冷门的作品,形成一定规模之后,就有可能迎来爆款。在这个爆发期,丛书整体上会得到更好的口碑和市场反馈。”

除了从公司本身的状况出发去策划这套书,周展告诉我,2018年年底中信出版社引进的“企鹅小黑书”这套让公版经典具备便携性和时尚感的书也是当时内部讨论的重点。另外,人民文学出版社的“蜂鸟文丛”也出现在了讨论之中,这套2016年推出的丛书,面对阅读行为普遍碎片化的现象,基本上选取的都是篇幅较短的作品,但同时也引进了不少像奥地利女作家伊尔泽·艾辛格尔这样译介较少的作家。

周展说,目前,这个系列还谈不上什么规模效应,是一个以内容为导向的系列,缺乏营销点和话题度,目前所做的,更多是关注作品本身,沉下心孵化产品。由于营销推广的资源有限,有时候推广得益于内容本身吸引的读者和相关学者的推介,比如赛珍珠的短篇小说集《心归故里》的推广就得到了镇江赛珍珠纪念馆的支持,除此之外还需要做好成本控制,包括经济成本和时间成本。幸运的是,目前合作的译者都表现出极高的水准,没有让编辑陷入改稿的泥潭。

系列最开始的两本书——本雅明的《十四行诗》和丘吉尔的《萨伏罗拉》——都是周展自己报的选题。在书系的选题筹备会后,有关的编辑朝着两个方向发掘,一个是诺奖作家被忽视的作品,一个是那些思想家、学者、艺术家的文学作品。周展发现了两位并不以作家身份名世的诺贝尔文学奖得主——丘吉尔和罗素,他们都写过小说,不过考虑到可读性,罗素的小说有些观念先行,充满强烈的时代烙印,还是放弃了。找到本雅明的《十四行诗》的过程让周展深受触动,在编辑的过程中,搜集资料,深入到文献的细节,最终指向了本雅明这组凝聚心血的命运奇异的诗作。而在当时的中文世界,本雅明的思想虽为学界热点,却几乎没有关于这些诗歌的研究。

艺术家保罗·克利德作品《测量场》,用作本雅明《十四行诗》的封面

这组诗是本雅明为了悼念挚友海因勒而写,在大学时期他们曾一起参与柏林的“青年运动”。1914年,一战爆发后的几天,在巨大的幻灭之中,海因勒和自己的未婚妻自杀。在痛失挚友的刺激下,本雅明从此变成了那个我们熟知的内敛寡言的学者。1915年到1925年,十年时间,本雅明为海因勒和莉卡写下了73首悼念诗,并终其一生都在寻找海因勒生前留下的诗作加以出版。这些诗歌在本雅明1933年从柏林逃往巴黎时遗失了,但它们神奇地保留在了卡拉·塞利格森(莉卡的哥哥)的一个蓝色笔记本中,辗转之下,这个笔记本到了本雅明的朋友布鲁门塔尔处。1977年,阿甘本拜访了布鲁门塔尔,根据布鲁门塔尔提供的线索,阿甘本从此开始追寻本雅明的足迹,最终在法国国家图书馆未清点的文献里,找到了本雅明1940年移交给巴塔耶的那批手稿,《十四行诗》就在其中。

当阿甘本在记忆的角落寻到了本雅明的手稿,也看到了本雅明是如何尝试寻回已故挚友的诗作。正如在中国,一个出版人偶然再次发现本雅明所写的那些十四行诗。

在“记忆的角落”之外,周展有很重要的一部分工作是负责公司西葡拉美文学的出版,九久读书人是马里奥·巴尔加斯·略萨在中国的出版方。周展谈到公司一直在陆续出版的“卡彭铁尔作品集”,相比于后来耀眼的拉丁美洲文学大爆炸,这位原点级别的人物总是容易被读者忽视,在中文语境里,对于爆炸前的拉美文学,缺乏了解。周展说,其实卡彭铁尔的一些作品可能比爆炸文学里的名著更重要,令他意识到,拉美文学大爆炸不是凭空产生的。在西语文学译者侯健的帮助下,周展也开始以系列的形式策划一些前爆炸时期的拉美文学的出版,这些系列的思路也和“记忆的角落”有所关联。目前“西葡拉美幻想文学经典”系列已经推出了《无人亮灯》和《山上的狐狸,山下的狐狸》两部作品。

《山上的狐狸,山下的狐狸》,【秘鲁】何塞·马里亚·阿格达斯/著 朱金玉/译,人民文学出版社·九久读书人,2024年6月版

周展说:“遗忘可能是一种常态,回到卡彭铁尔这样一个里程碑式的作家,即便作品质量是非凡的,在西语文学里有稳固的地位,但现实状况是他在英语世界里不受重视。其中并不一定是纯粹的原因,因为卡彭铁尔毕竟是卡斯特罗政府的高级外交官。这种遗忘和忽视,在整个宽泛的艺术领域都并不罕见,一个音乐上的例子,比如说海因里希·比贝尔,一个与巴赫差不多同时代的重要的小提琴家,因为一些演奏技法的失传、演奏技术和制作技术的更迭,被埋没掉了。这些作品本身质量很高,也很好听,但是哪怕比较熟悉古典音乐的听众,也不见得知道比贝尔。结合当下这个所谓无营销不销售的大环境,好内容和好传播,从不是严格互为因果的,尤其是少数艰深的顶尖作品,可能作品内容越好,越意味着它注定只能被极少数人所欣赏。这不一定绝对,只是我个人的推断。对于‘记忆的角落’这样一套书的定位来说,所谓的冷门、遗忘,可能只是传播意义上的,而不见得是内容层面的。从内容来说,它们可能是一个相当丰富的宝库。”

3

2020年,露易丝·格丽克“爆冷”获得了诺贝尔文学奖。许多人对这个名字感到陌生,但很快他们就发现,上海人民出版社旗下的出版品牌世纪文景已经翻译出版了这位美国女诗人的两本诗集,其中包括了格丽克多部诗集和众多代表作,而这两本书又属于一个叫做“沉默的经典”的系列。

露易丝·格丽克的诗集《合作农场的冬日食谱》,范静哗/译,上海人民出版社·世纪文景,2024年4月版

“沉默的经典”诞生于2013年,那时外国现代诗歌的市场接受度极低。在河北教育出版社2002年到2004年推出那套“规模即使是在‘诗歌热’的20世纪80年代也属罕见”的“20世纪世界诗歌译丛”之后,国内的外国现当代诗歌的出版陷入了近十年的低潮。在任何一家书店都可以为外国诗歌单独陈列一个专柜的今天,很难想象在中国出版业刚刚步入高度市场化的时期,对短期亏损的过度焦虑让大部分出版机构不去做外国诗歌的品类。

葡萄牙诗人费尔南多·佩索阿的英语诗集《厌倦了爱》是“沉默的经典”书系最新的一本。本书的编辑和一位研究葡语文学的朋友偶然聊天时得知,佩索阿是一位双语诗人,甚至是以英语诗歌开启自己的诗歌写作的,英语还是佩索阿赖以生存的技能,初入职场,佩索阿便是在办公室从事商务文件的翻译工作。编辑介绍道:“佩索阿幼年失怙,母亲改嫁,在他八岁时,由于继父被任命为葡萄牙驻德班领事,他随母亲去往南非,在那里接受了良好的英语教育,早年还想以英语诗人的身份进入文坛并编定英语诗集《疯狂的小提琴手》,对自己的英语诗歌寄望很高。”

佩索阿的英语诗集《厌倦了爱》,程一身/译,上海人民出版社·世纪文景,2025年4月版

“过去十多年,佩索阿在中国读者中广为流行,但大家知道的多还是他以卡埃罗、冈波斯、雷耶斯等葡语异名写下的作品,这次出版佩索阿的英语诗集,是进一步完整地挖掘了佩索阿的创作面相。‘沉默的经典’还包括另一层意思,即‘拥有盛名的大师不为人知的创作面相’,这一点同样是被遮蔽、隐藏和忽略的。”而早在书系的第一辑中,就有过类似的选题思路,推出了D.H.劳伦斯的诗集《灵船》,展现了这位文豪被小说盛名掩盖的诗歌成就。

相比于过去的诗歌译丛,“沉默的经典”选取了一个特定的角度,在冷门的领域寻找更深层的内容,将读者引入到一种具体的诗歌史叙事之中,不再追求大而全,而是寻找更准确、更鲜活的出版表达,也更贴近审美风尚的变化。不少后来的诗歌译丛也采取了这种风格,比如2018年译林出版社推出的“俄耳甫斯诗歌译丛”,就用清新精美的装帧,“甄选中文世界尚未给予充分译介的西方杰出诗人”。

而近十年,外国现代诗歌作为一个图书品类渐渐得到了市场的认可,也培养了更稳定的读者群,像“巴别塔诗典”“雅众诗丛”都在一种健康的商业模式里稳步扩大了丛书的规模。换句话说,如今的诗歌氛围也并不热烈,这种复苏得益于各个出版机构的勇于投入和采取了更精耕细作的模式,提高了设计、营销、概念输出等多方面的能力,让小众的品类有了更好的市场定位。其实,一首好诗从来不缺乏读者。

作为一种选题思路,尤其是在近年成立的新兴出版品牌都在积极发掘读者不熟悉的经典作家或者是被渐渐追认为经典的作家。从罗伯特·瓦尔泽到雷蒙·拉迪盖,年轻化的出版品牌野望把这些冷门的作家在当代青年文化语境中加以推广,中信·大方开始出版切萨雷· 帕韦塞的作品集,新行思出版了《对诗歌的反叛》《三只忧伤的老虎》这样重磅的先锋派作品。从商业经营的角度,可以说这是后发企业形成差异化竞争的方式;但在另一方面,则反映了当时代观念发生了改变,我们需要换一种目光去回顾过去,对许多既定价值进行重估。

如果从女性主义的视角回顾文学史和既往的出版,很容易发现对女性作家的遗忘和不公正待遇更为普遍。这几年,全世界女性主义再度兴起,但即便是在波伏娃的祖国法国,出版业对于性别不平等的反思也才刚刚开始。玛戈·伽利玛在2021年接手父亲创立的L'Imaginaire(想象)系列的时候,发现这个以发掘伽利玛出版社档案之中鲜为人知的杰作为使命的系列,目录里只有不到30位女性作家。

法国伽利玛出版社的“想象”书系

得益于女性主义近几年在中国的流行,我们有机会用中文阅读许多以往被忽视的女性作家,她们的作品大多写于几十年前甚至一百多年前。新经典出版了露西亚·柏林、托芙·迪特莱弗森的作品,以出版女性主义书籍著称的明室今年出版了美国作家夏洛特·珀金斯·吉尔曼的小说集《黄色墙纸》和法国作家莫妮克·威蒂格的《奥波波纳克斯》 。

“那不勒斯四部曲”作者埃莱娜·费兰特的提醒下,我们才发现中国早就译介了意大利作家艾尔莎·莫兰黛和娜塔莉·金兹伯格的小说,但那两本书在当时几乎没有取得任何影响。或许理想的情况是,这些好书不以女性主义的标签也能抵达它们的理想读者那里。

出版品牌惊奇成立后出版的第一本书——英国作家薇塔·萨克维尔-韦斯特的《激情耗尽》——是一个更具体的例子。这本书的编辑黄建树告诉我,在英语系念书的时候,他在高级英语的教材上读到了薇塔·萨克维尔-韦斯特《海上无路标》的节选,优雅细腻的风格给他留下了深刻印象。黄建树说,出版业的英专生不少,大部分人应该是知道薇塔的,但不知道为什么一直没有出过单行本。虽然惊奇外国文学系列的前三本书都有鲜明的女性主义倾向,但这并不是具体的规划,只是出版进度不一造成的巧合,但不论是从事翻译还是编辑,他都会有意识地关注到女性写作,因为从早期的阅读开始他就认同和喜爱这些作品。或许在年轻一代的编辑那里,那些新的观念已经潜移默化地形成。

《激情耗尽》,【英】薇塔·萨克维尔-韦斯特/著 沈矗、孙芸珏/译,广西师范大学出版社·惊奇,2022年10月版

在英国,薇塔·萨克维尔-韦斯特的小说在她去世之后也被遗忘了很久,人们更多地在谈论她的园艺技术和她与伍尔夫传奇而纠葛的关系。1975年,为了打破沉默,让女性的声音被听到,讲述女性的故事,卡门·卡利尔创立了Virago出版社。1980年代,Virago著名的现代经典系列再版了薇塔的几部小说之后,作为小说家的薇塔才得到应有的重视。

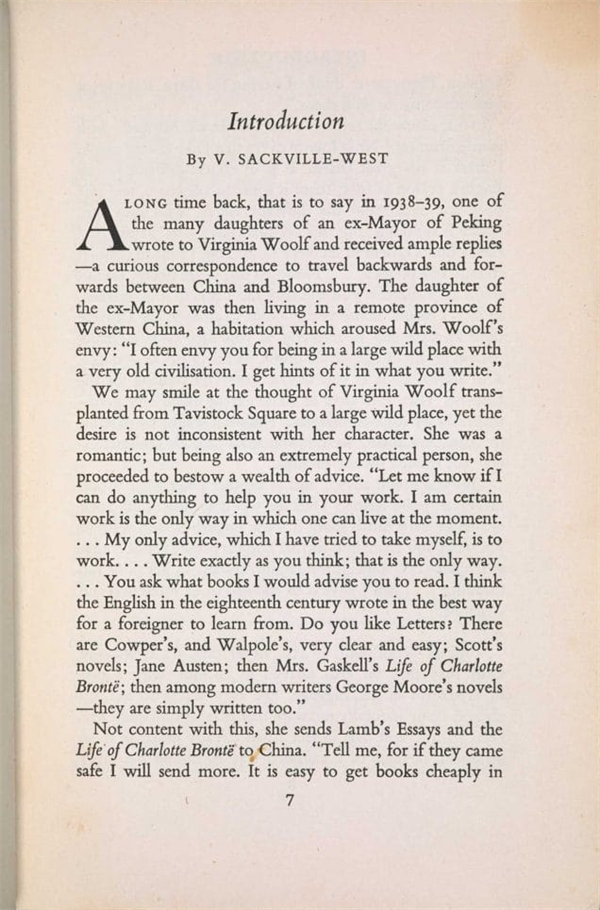

现在,中文版《激情耗尽》已经第七次印刷,是惊奇目前最畅销的一本书。惊奇的成功也让更多的出版机构关注到这本书,今年就有四个新译本出现,这部三年前在国内还鲜为人知的作品已经被视作女性主义文学经典。随着作品的流布,一些读者也发现了薇塔·萨克维尔-韦斯特与中国的渊源颇深。民国女作家凌叔华曾与伍尔夫互通书信,深入交流,探讨自己的写作,等到凌叔华去往英国发展,伍尔夫已经去世。1953年,在霍加斯出版社,薇塔协助编辑出版了凌叔华的第一本英语创作书《古韵》,并撰写了一篇感人至深的序言。

薇塔·萨克维尔-韦斯特为凌叔华的《古韵》作序

4

相比于对外国文学的遗漏经典的再现,对于中国文学中未能得到足够重视的作家、书籍的再发现,事实上已经不知不觉构成了中国书籍文化的一部分。1980年,钱锺书的《围城》再版就是一个标志性的例子,这部写于1940年代的小说,在时隔30多年后取得了空前成功,也在不久之后流行全世界。那个时期对于民国文学的大规模复兴让徐志摩、林语堂、张爱玲这些作家在销声匿迹几十年后被广泛阅读。或许如今他们的作品太过流行,读者已经忽略了有几十年中国完全没有出版过他们的书。对于民国文学的发掘在今天还在继续,这几年对于民国侦探小说和离散作家的发掘都有不小的成果。

出版人俞晓群策划、陈子善教授主编的“海豚书馆”的红色系列(“文艺拾遗”)算是近年来最为集中的一次对中国现代文学史深处的打捞活动,打捞起宋春舫、南星、周鍊霞、熊式一等遗珠。陈子善这位著名的新文学研究者从学术生涯早期就开始注意湮没于文献或被打入另册的作家,在张爱玲热和梁实秋热的背后,都有这位学者辛勤钩沉史料的身影。

“海豚书馆”的红色系列

而不限于学术角度,即使从文本的艺术价值来说,许多民国文学都有进一步被更多人了解的必要。近年来废名的诗歌还有李劼人的长篇小说受到年轻读者的关注就是很好的例子。

夏志清在影响深远的《中国现代小说史》中,以新批评的方法论重写了中国现代文学史,夏氏加以单独列出的几位作家中,像张天翼和师陀的小说代表作近年居然都没有新版本出现。由张天翼的小说《包氏父子》改编而成的电影最近引发了许多年轻人的共鸣,在互联网上传播了近亿次,当我去寻找原著小说,却发现收录这篇小说的集子早就绝版多年。相比于民国文学,新时期文学和更广义的当代文学里不再出版的佳作,可能是更难获得重新发现的机会,余华、莫言这些头部作家占据了大部分的注意力。一些已经进入文学史的作品,像徐星的《无主题变奏》这样不断被年轻人寻找的书从未再版过。

电影《包氏父子》剧照

回过头说,在中国,造成许多优秀外国作家在国内被埋没的主要原因,有时也并非视野的不足,而是时代断裂造成的健忘。新文化运动以来,文学上的世界主义倾向让许多弱势民族的文学也被翻译成了汉语,如今国内出版业对于外国文学的包容与好奇心某种程度上也是一种传统。从民国时期许许多多被淡忘的优秀老译本到对亨利·巴比塞、安娜·西格斯这些左翼进步作家,还有第三世界文学的引入,从1980年代对现代主义文学试图补全到1990年代遭受商业化冲击而鲜为人知的外国文学丛书,都是有待梳理的重要档案。这些梳理也将有助于我们认识自身的文学史。总的来说,目前中国书业对于自身档案的挖掘还不够充分,但从另一个角度说,中国的出版业还很年轻,从世纪初走向公司化经营到现在也不过20多年,如今又不得不面对更恶劣的市场环境。

巴比塞《火线》的中译本,人民文学出版社,1958年版

这种回溯式的出版从新世纪开始逐渐形成了一种全球书业新潮流,是一件值得思考的事情。这种回溯曾是对过分市场化的出版风气的纠正,本就是一种复古,就像文艺复兴时期对希腊经典的发掘,超现实主义者对法国诗人洛特雷阿蒙的发掘,保留和挽救文化,在旧的事物中激活新的潜力,一直以来都是出版的价值与魅力。

具体到中国出版业自身的境况,开始重新思考过去的出版历史,更多和历史交涉,根据时代诉求,试着重新构建一些语境,也让书籍的世界更为贯通和丰沛,这或许是中国出版业逐渐发展完善的过程里必要的一部分。时下行业内热门的“绝版复活”是这种现象的另一种体现。不过思路上,“绝版复活”更侧重于一本书在二级市场的溢价程度,用来评估潜在需求,但这无疑体现了在不再出版的书籍之中存在大量值得被重现的作品。

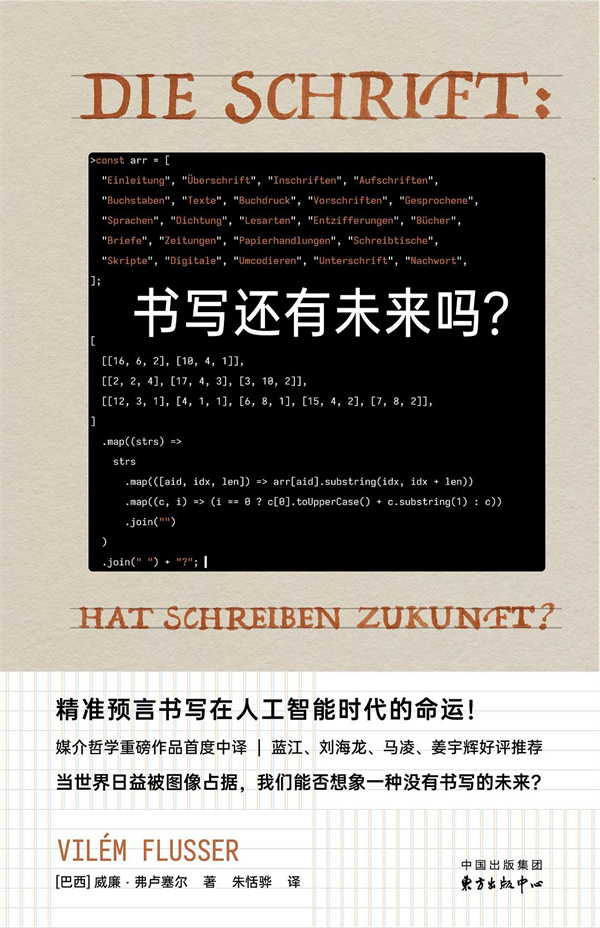

如今,短视频成为最主流的娱乐方式,互联网平台注意力经济的盛行,书籍文化的衰落速度前所未有,如果将书变成流量入口和流行文化的周边,离开了阅读本身,这种衰落将变得无以挽回。又或许正是因为这种危机,人们在寻找中抵抗对于失去的恐惧。在《书写还有未来吗?》中,媒介哲学家威廉·弗卢塞尔写道:“我们是书虫,是反对自动化装置和绿色森林的生物,这不是出于恋书癖(被划为一种神经症),而是出于与历史之自由的交互。这种,我们像虫子一样的感觉,这种以躯干(书)为食的滋养感,解释了我们对失去书籍的恐惧。”

《书写还有未来吗?》,【巴西】威廉·弗卢塞尔/著 朱恬骅/译,东方出版中心,2024年7月版

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《系列的系列|追寻逝去的时光中遗落的杰作》

京ICP备2025104030号-6

京ICP备2025104030号-6

还没有评论,来说两句吧...